「昔憧れたあのクルマに乗りたい」「現代のクルマにはない、個性的で美しいデザインが好き」といった理由から、旧車の所有を夢見る方は少なくありません。しかし、いざ普段使いの相棒として現実的に考えたとき、旧車を普段使いする際のデメリットや、具体的な旧車の維持費の目安が分からず、憧れへの一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。この記事では、旧車初心者の方が後悔しないための選び方のコツから、避けては通れない故障への対策まで、網羅的かつ具体的に解説します。壊れにくい旧車として評価の高い国産車や外車、あるいは比較的気軽に始められる旧車のおすすめ安いモデルまで、あなたのライフスタイルに合う最高の一台を見つけるお手伝いをします。特に、80年代の旧車や90年代の旧車に代表される「ネオクラシックカー」は、普段使いにおすすめの選択肢として絶大な人気を誇ります。さらに、見た目は旧車でありながら中身は最新という「レストモッド」の世界にも触れながら、憧れの旧車ライフを実現するための知識を深めていきましょう。

- 旧車を普段使いする際のメリットと具体的なデメリットがわかる

- 初心者でも失敗しないための旧車の選び方とチェックポイントが理解できる

- 税金から修理費まで含めた具体的な維持費や故障への対策が学べる

- 年代や目的、予算別のおすすめ旧車モデルがわかる

普段使いできる旧車の現実と選び方の基本

- 旧車を普段使いする上でのデメリット

- 旧車初心者でも失敗しない賢い選び方

- 気になる旧車の維持費、年間目安は?

- 必須知識となる旧車の故障への対策

- 壊れにくい旧車を国産・外車別に紹介

旧車を普段使いする上でのデメリット

憧れの旧車ライフには、現代の合理化された自動車にはない、五感に訴えかける魅力がたくさんあります。しかし、その魅力を存分に味わうためには、日常の移動手段として活用する上で避けては通れないデメリットが存在するのもまた事実です。これらの現実を事前に深く理解しておくことが、後悔しない旧車選びの最も重要な第一歩となります。

高額になりがちな維持費と税金

旧車を所有する上で最も大きな、そして現実的なハードルの一つが、金銭的な負担です。特に、環境負荷の観点から設けられている税制度は、旧車オーナーにとって大きな課題となります。具体的には、初回新規登録から13年が経過したガソリン車に対して、自動車税がおおむね15%重課されます。さらに、車検ごとに納める自動車重量税も13年経過時と18年経過時の2段階で税率が引き上げられます。これは、環境性能が高い新しい車への買い替えを促進するための「グリーン化税制」に基づくものですが、古いものを大切に乗り続けたいオーナーにとっては、直接的な経済的負担としてのしかかります。(出典:国土交通省「自動車税のグリーン化特例の概要」)

また、燃費性能も現代の車と比較すると大きく劣る傾向があります。アイドリングストップ機能や高効率なエンジン制御技術がないため、特に市街地での走行ではガソリン代がかさみます。これらの税金や燃料費は、車両を所有しているだけで継続的に発生するランニングコストとして、常に念頭に置いておく必要があります。

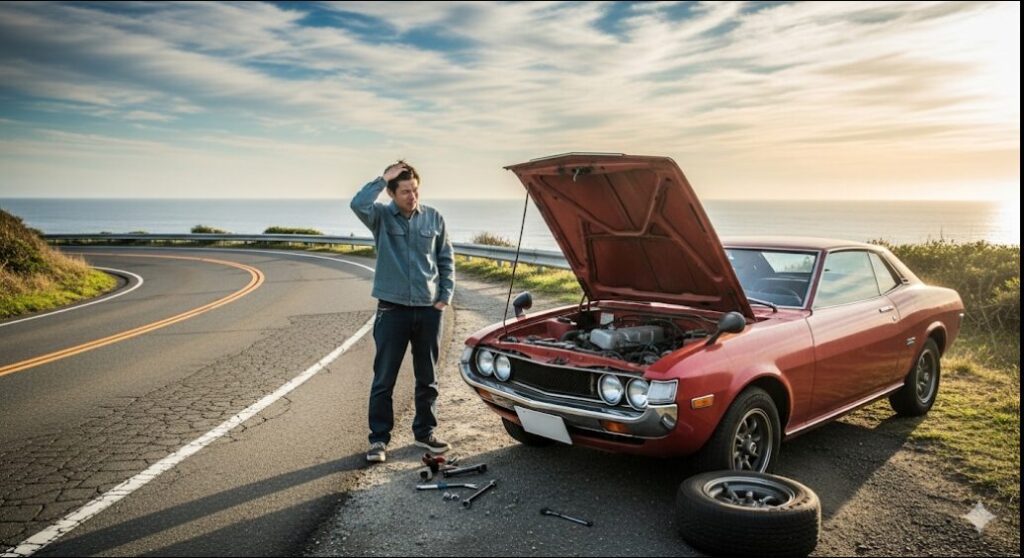

予測不能な故障のリスク

旧車は、製造から数十年が経過した工業製品であり、人間と同じように「歳をとって」います。どれだけ丁寧に扱われ、定期的にメンテナンスされていても、経年劣化による金属疲労や、ゴム・樹脂部品の硬化は避けられません。そのため、走行中に突然エンジンが停止する、電装系のトラブルでライトがつかなくなる、といった予測不能な故障が発生するリスクは、現代の車よりも格段に高いと言えます。

特に、エンジン、トランスミッション、ECU(エンジンコントロールユニット)といった基幹部品の故障は、修理に数十万円単位の高額な費用と、部品の調達に数ヶ月といった長い時間が必要になるケースも少なくありません。このような「いつ壊れるか分からない」という漠然とした不安と向き合い、トラブル発生時にも冷静に対処できる精神的な余裕と、経済的な備えが求められます。

現代の基準では劣る快適性・安全性

現代の車では当たり前となっている数々の快適装備や安全装備が、旧車には備わっていない、あるいは性能が大きく劣ることを理解しておく必要があります。例えば、真夏の渋滞でエアコンの効きが悪い、あるいはそもそもエアコンが装着されていない。パワーステアリングがなく、据え切りが非常に重い。車内の密閉性が低く、エンジン音やロードノイズが大きい、といった状況は日常的に起こり得ます。

安全性に関しては、より深刻な違いが存在します。エアバッグやABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が標準装備となる以前のモデルも多く、横滑り防止装置(ESC)のような現代的なアクティブセーフティ技術は存在しません。また、ボディ構造も、衝突時のエネルギーを計算して潰れることで乗員スペースを守る「衝撃吸収ボディ」の概念が未発達であったため、万が一の事故の際には、乗員が受けるダメージが大きくなる可能性があります。この絶対的な性能差を理解し、常に車間距離を多めにとるなど、より慎重で防衛的な運転を心がけることが絶対条件となります。

- 経済的負担:税金の重課、燃費の悪さ、そして高額な修理費を許容できるか。

- 故障との共存:突発的なトラブルを「イベント」として楽しめるか。JAFやレッカーサービスへの加入は必須。

- 性能差の理解:現代の車と同じ感覚で運転せず、快適性・安全性の違いを常に意識できるか。

旧車初心者でも失敗しない賢い選び方

多くのデメリットがある一方で、それを補って余りある深い魅力と所有する喜びを与えてくれるのが旧車です。ここでは、初心者が「こんなはずじゃなかった」と後悔することなく、最高の旧車ライフをスタートするための、3つの重要なポイントをより深く解説します。

最重要ポイントは「信頼できる専門店」探し

旧車選びは、「個体選び」であると同時に「主治医となる店選び」です。これが、購入後の満足度を左右する最も重要なポイントと言っても過言ではありません。

旧車は、同じ車種・年式であっても、過去のオーナーの扱い方や保管環境、メンテナンス履歴によってコンディションが天と地ほど異なります。そのため、表面的な走行距離や見た目の美しさだけでその価値を判断するのは非常に危険です。信頼できる専門店は、特定の車種に関する長年の経験から得た深い知識を持ち、その車の「泣き所」やチェックすべきポイントを熟知しています。

良い専門店は、ただ車を売るだけではありません。購入前の適切な点検や、納車前の徹底した整備はもちろん、購入後のメンテナンスプランの相談、急なトラブルへの迅速な対応、そして困難な部品の調達まで、あなたのカーライフを長期的に支えてくれる、まさに「パートナー」となってくれる存在です。

良い店を見極めるには、10年以上の営業実績や自社整備工場の有無に加え、実際に店舗を訪れてスタッフと話し、その情熱や知識、誠実さを感じ取ることが大切です。ウェブサイトの施工実績や顧客からの評判も参考にしましょう。

ボディの「腐食(サビ)」を徹底的にチェック

旧車選びにおいて、メカニズムの不調以上に深刻な問題となるのが、ボディ、特に骨格部分の腐食です。エンジンや駆動系などの機関部分は、たとえ壊れても部品さえあれば修理やオーバーホールが可能ですが、シャシー(フレーム)やフロアパネル、ピラーといった骨格部分にまで及ぶ深刻な腐食は、修復が技術的に非常に困難、あるいは不可能な場合があります。たとえ修復できたとしても、新車が買えるほどの莫大な費用と時間が必要になることも珍しくありません。

購入を検討する際には、内外装の美しさに惑わされず、懐中電灯などを使って以下の箇所を自分の目で徹底的に確認することが重要です。

- フロアカーペットの下:湿気が溜まりやすく、フロアに穴が開いていることも。必ずカーペットをめくって確認しましょう。

- トランクルーム:スペアタイヤハウスの底や、リアウィンドウからの雨漏り跡がないか確認します。

- エンジンルーム:ストラットタワーの付け根やバッテリー周辺は特に錆びやすいポイントです。

- ドアやフェンダーの下部、サイドシル:水が抜けにくい構造の部分は、内側から錆が進行している場合があります。

可能であれば、必ずリフトで車両を持ち上げてもらい、シャシー(下回り)全体の状態を確認させてもらいましょう。表面だけ綺麗に塗装して腐食を隠しているケースもあるため、注意が必要です。

まずは人気車種や部品供給が安定したモデルから

初めての旧車として、あまりにも希少なコレクターズアイテムや、過去に販売台数が少なかったマイナーな車種を選ぶのは、その後の維持・メンテナンスの難易度が非常に高くなる傾向があります。まずは、世界的に人気があり、比較的流通台数が多く、情報も豊富なモデルから始めるのが賢明なアプローチです。

人気車種であれば、専門店のノウハウが豊富に蓄積されているだけでなく、オーナーズクラブなどのコミュニティも活発です。トラブルの解決策や部品の情報などを、先人たちの経験から学ぶことができます。

また、近年では自動車メーカー自身が、ブランドの歴史的価値を高めるために過去のモデルの部品を復刻・再供給する動きが広がっています。こうした「ヘリテージパーツプログラム」の対象車種を選ぶことで、維持の最大のネックであった部品枯渇のリスクを大幅に低減できます。

- TOYOTA GAZOO Racing 「GRヘリテージパーツ」 (スープラ、AE86など)

- NISMO 「ヘリテージパーツ」 (スカイラインGT-Rなど)

これらのプログラムの存在は、メーカーがその車を文化遺産として認めている証でもあり、長期的に所有する上での大きな安心材料となります。

気になる旧車の維持費、年間目安は?

旧車を所有する上で、避けては通れないのが維持費の問題です。漠然とした不安を解消するため、ここでは税金、保険、メンテナンス費用といった具体的な内訳と、現代の車と比較した場合の年間コストの現実的な目安を詳しく解説します。

税金・保険料

前述の通り、旧車の維持費を押し上げる大きな要因が「税金の重課」です。初回新規登録から13年を超えたガソリン車は、自動車税がおおむね15%上乗せされ、自動車重量税は13年超で約40%、18年超で約54%も高くなります。これは旧車オーナーにとって継続的な負担となります。

任意保険料については、一般的な保険会社では年式が古いという理由だけで、車両保険の引き受けを断られたり、加入できても市場の実勢価格とはかけ離れた低い保険金額しか設定できなかったりするケースがほとんどです。これは、古い車には適正な「時価額」を算出するためのデータが存在しないためです。市場で数百万円の値が付く人気モデルであっても、保険上の価値は数万円にしかならない、という事態も起こりえます。万が一の盗難や全損事故に備えるためには、専門のクラシックカー保険の利用を検討する必要も出てきます。

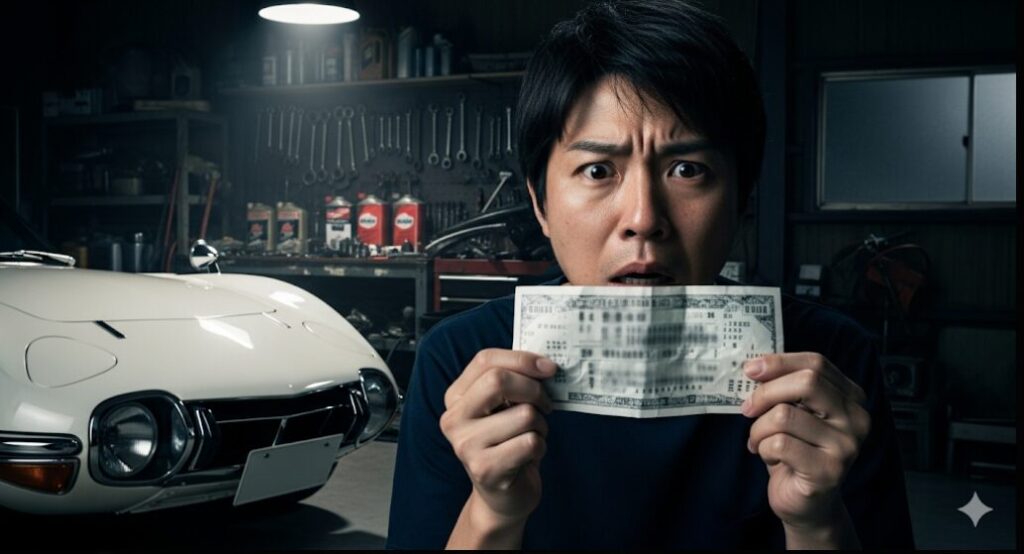

メンテナンス・修理費用

旧車の維持費の中で最も変動が大きく、予測が難しいのがこのメンテナンス・修理費用です。これには、定期的な消耗品交換などの「計画的なメンテナンス費用」と、突発的な故障に対応するための「不測の修理費用」の2種類があります。

トラブルを未然に防ぐための予防的な部品交換や、油脂類の定期交換は必須です。これらに加え、いつ起こるか分からないオルタネーター(発電機)の故障や、ラジエーターからの水漏れといった、比較的高額な修理費用が発生する可能性を常に想定しておく必要があります。

年間走行距離や車種にもよりますが、最低でも年間20〜30万円程度は、純粋なメンテナンス・修理費用として確保しておくのが現実的です。もちろん、大きなトラブルがなく幸運な年もありますが、「もしも」の時に慌てないための資金計画が、安心して旧車と付き合うためには欠かせません。

「壊れたら直す」という後手後手の対応では、結局高くついてしまうことが多いんです。「壊れる前に交換する」という予防整備の意識を持つことが、結果的に大きな出費を防ぎ、路上で立ち往生するリスクを減らす最善の策と言えます。

年間維持費の比較モデルケース

具体的なイメージを持っていただくために、1990年代のネオクラシックカー(ユーノスロードスターを想定)と、同クラスの現代のコンパクトカー(マツダ・ロードスターを想定)の年間維持費を比較した、より詳細なシミュレーションを紹介します。

【シミュレーションの前提条件】

これはあくまで一般的な一例です。車両の状態、年間走行距離(1万kmと想定)、駐車場の料金、保険の契約内容(年齢や等級)、ガソリン価格などによって金額は大きく変動します。

| 費用項目 | ネオクラシックカーの例 (1995年式 1.6L) |

現代のコンパクトカーの例 (2024年式 1.5L) |

備考 |

|---|---|---|---|

| 自動車税 | 39,600円 | 30,500円 | 13年超重課(約15%増) |

| 自動車重量税 (年換算) | 18,900円 | 8,200円 | 18年超重課(2年分37,800円) |

| 自賠責保険料 (年換算) | 8,825円 | 8,825円 | 車種による差はなし |

| 任意保険料 (概算) | 80,000円 | 60,000円 | 車両保険なしでの概算 |

| ガソリン代 | 約145,450円 | 約106,670円 | ハイオク160円/L, 燃費11km/L vs 15km/Lで計算 |

| メンテナンス・修理費 | 250,000円 | 50,000円 | 予防整備・突発的修理費用を考慮 |

| 年間合計 (概算) | 約542,775円 | 約264,195円 | 差額:約278,580円 |

このモデルケースでは、駐車場代を除いても年間でおよそ28万円もの差が生じる計算になります。この差額を、現代の車では決して味わうことのできない、旧車ならではの魅力や運転する喜びに支払う対価として許容できるかどうかが、購入を判断する上での一つの大きな基準となるでしょう。

必須知識となる旧車の故障への対策

「旧車は壊れるもの」という言葉は、決して大げさな表現ではありません。しかし、それを前提として適切な知識と対策を講じることで、故障のリスクを最小限に抑え、安心して豊かなカーライフを楽しむことが可能です。

最も効果的な対策は「予防整備」の徹底

旧車と長く付き合う上で最も効果的な故障対策は、定期的な点検と、壊れる前の予防的な部品交換です。特に、エンジンルーム内のゴムや樹脂でできた部品(各種ホース類、パッキン類、ベルト類など)は、見た目では問題なさそうに見えても、年数と共に硬化・劣化が進んでいます。これらが原因で冷却水漏れや燃料漏れといった致命的なトラブルにつながるケースは非常に多いです。

オイルや冷却水といった油脂類の定期的な交換は言うまでもありませんが、それに加えて、信頼できる専門家と相談しながら、中長期的なリフレッシュプランを立て、計画的に劣化部品を交換していくことが重要です。例えば、「今回は水回りをリフレッシュしよう」「次は点火系を交換しよう」といった具合です。この地道な積み重ねが、結果的に路上での立ち往生を防ぎ、愛車への信頼を深めることに繋がります。

多様な部品の入手方法を確保しておく

どれだけ予防整備を心がけても、故障は起こり得ます。その際、修理に必要な部品が手に入らなければ、愛車は動かないただの鉄の塊になってしまいます。純正部品がすでに廃番(製造終了)となっているケースも多いため、代替となる多様な入手方法を知っておくことが不可欠です。

- メーカー公式の復刻部品(ヘリテージパーツ):前述の通り、メーカーが公式に再生産している部品です。品質・フィッティング共に純正同等で、最も信頼性の高い選択肢ですが、価格は高価な傾向があります。

- リプロデュース品(リプロ品):専門のサードパーティメーカーが、純正品を元に独自に製造した社外品の新品パーツです。品質はメーカーによって様々ですが、純正品が入手不能な場合には非常に重宝します。

- 中古部品(リユース品):国内外のネットワークを通じて、解体車両(ドナーカー)などから取り外された状態の良い中古パーツを探します。一点物も多く、見つけるのが困難な場合もありますが、安価に入手できる可能性があります。

- ワンオフ製作(受注生産):上記の方法でも入手不可能な場合、最終手段として部品を一点物で製作(ワンオフ)することになります。現代では、3DスキャナーやCNC加工機を用いて精密に部品を再現する技術も活用され始めていますが、非常に高コストな方法です。

これらの部品調達は、個人が独力で行うには限界があります。やはり、国内外に独自の部品調達ネットワークを持つ、知識豊富な専門店との強固な関係性が、ここでも決定的に重要になってくるのです。

壊れにくい旧車を国産・外車別に紹介

すべての旧車が等しく壊れやすいわけではありません。中には、その設計の堅牢さや構造のシンプルさから、同年代の他の車種と比較して「壊れにくい」と評価されている信頼性の高いモデルが存在します。もちろん、最終的には個体のコンディション次第ではありますが、最初の1台として選ぶ際の有力な候補となるでしょう。

【国産モデル】品質と耐久性の信頼

日本の国産車は、古くから実用性と品質管理の高さを重視した車作りで定評があり、信頼性の高いモデルが多く存在します。特に、企業が開発に潤沢な資金を投じることができたバブル期に設計された一部の高級車は、コストを度外視したような贅沢な作りで知られています。

例えば、トヨタのクラウン(130系)やセルシオ(初代 UCF10/11型)、日産のセドリック/グロリア(Y31型)などは、法人需要やタクシーとして過酷な条件下で使われることも想定されていたため、非常に頑丈なエンジンと車体を持っています。基本的なメンテナンスを怠らなければ、現代の交通環境でも十分に通用する耐久性を持つと言われています。

また、少し毛色は異なりますが、シンプルな構造を持つスズキ・ジムニー(JA11型など)も、その整備性の高さと部品の豊富さから、維持しやすい旧車として人気があります。構造が単純なほど、故障の原因究明がしやすく、修理も容易になる傾向があります。

【外車(輸入車)モデル】質実剛健な設計思想

外車の中でも、特に80年代から90年代にかけてのドイツ車は、質実剛健な作りで高い評価を得ています。その代表格が、メルセデス・ベンツのW124型(ミディアムクラス/後のEクラス)です。「最善か無か (Das Beste oder nichts)」という当時の哲学に基づき、およそ採算を度外視した過剰とも言える品質で設計されたこのモデルは、その圧倒的な剛性感と耐久性から、今なお多くの愛好家に「究極の実用車」として支持されています。

また、スウェーデンのボルボ 240シリーズも、その頑丈なボディとシンプルな構造から「空飛ぶレンガ (Flying Brick)」の愛称で親しまれ、基本的なメンテナンスで驚くほど長く乗り続けられるモデルとして世界的に知られています。

ただし、これらの外車モデルは、基本的な耐久性が高い一方で、一度トラブルが発生した際の部品代や専門的な修理工賃が、同年代の国産車より高額になる傾向があるため、その点は事前に理解しておく必要があります。

年代・目的別に見つける普段使いできる旧車

- 手が届きやすい旧車のおすすめ安いモデル

- 80年代の旧車でおすすめの車種は?

- いまが旬!90年代の旧車おすすめモデル

- ネオクラシックカーが普段使いにおすすめな訳

- 究極の選択!見た目は旧車で中身は最新

- まとめ:最高の普段使いできる旧車を見つけよう

手が届きやすい旧車のおすすめ安いモデル

「旧車」と聞くと、数百万、数千万円といった高価なコレクターズカーを想像するかもしれませんが、中には比較的リーズナブルな価格帯で、旧車ならではの楽しさの入り口を体験できるモデルも数多く存在します。初めての旧車として、まずは手頃な予算からスタートしたいという方におすすめの車種を紹介します。

ただし、大前提として、「安い」からといってその個体の状態が良いとは限らない点に最大の注意が必要です。車両価格が安くても、購入直後から高額な修理費用が次々と発生しては、「安物買いの銭失い」になってしまいます。価格だけでなく、前述の通り、信頼できるお店で車両の状態をしっかりと見極めることが何よりも重要です。

この価格帯で狙い目となるのは、かつてベストセラーカーとして大量に生産された実用的なモデルや、爆発的なスポーツカーブームの中心から少し外れた、しかし隠れた魅力を持つセダンやコンパクトカーです。例えば、日産のマーチ(K11型)やサニー(B13/B14型)、トヨタのスターレット(EP82/EP91型)やカローラ(AE100系)などは、非常にシンプルな構造で故障箇所が特定しやすく、比較的維持しやすいモデルです。中古車市場でも個体数が見つかりやすく、手頃な価格で販売されていることが多いです。

重要なのは、購入時の初期費用だけでなく、その後の維持費まで含めたトータルコストで判断することです。たとえ車両価格が少し高くても、信頼できるお店でしっかりと納車前整備が施された個体を選ぶ方が、結果的に安くつくケースがほとんどです。

80年代の旧車でおすすめの車種は?

1980年代は、日本の自動車産業が技術的な成熟期を迎え、大きな飛躍を遂げたエキサイティングな時代です。エンジンの電子制御化(インジェクション)やターボチャージャーといった技術が一般化し、性能が飛躍的に向上しました。現代の滑らかな流線形の車にはない、どこか武骨で角張った直線的な「箱スカ」デザインや、デジタルメーターに代表される近未来的な内装、そして何よりアナログな運転感覚がこの時代の車の大きな魅力です。

この時代を象徴する代表的なスポーツモデルが、トヨタのカローラレビン/スプリンタートレノ(AE86)です。漫画「頭文字D」の影響で世界的にも有名ですが、その本質は1.6リッターの小排気量エンジンを搭載した軽量なFR(後輪駆動)レイアウトによる、乗り手の技量がダイレクトに反映される素直なハンドリングにあります。今なお多くのファンを魅了し続けている、まさに「運転を学ぶ」のに最適な一台です。

また、よりパワフルなスポーツカーでは、日産のフェアレディZ(Z31)やマツダのサバンナRX-7(FC3S)などが人気を博しました。これらのモデルは、80年代らしいリトラクタブルヘッドライトや、個性的なターボサウンドといった、独特の魅力を持っています。他にも、ホンダのプレリュード(2代目 AB/BA1型)は、その低いボンネットとスタイリッシュなデザインで「デートカー」として一世を風靡しました。

80年代の車は、現代の車と比べると絶対的な速さや快適性では劣りますが、車と一体になって「操る」という、自動車本来の楽しさをダイレクトに味わえる点が最大の魅力と言えるでしょう。

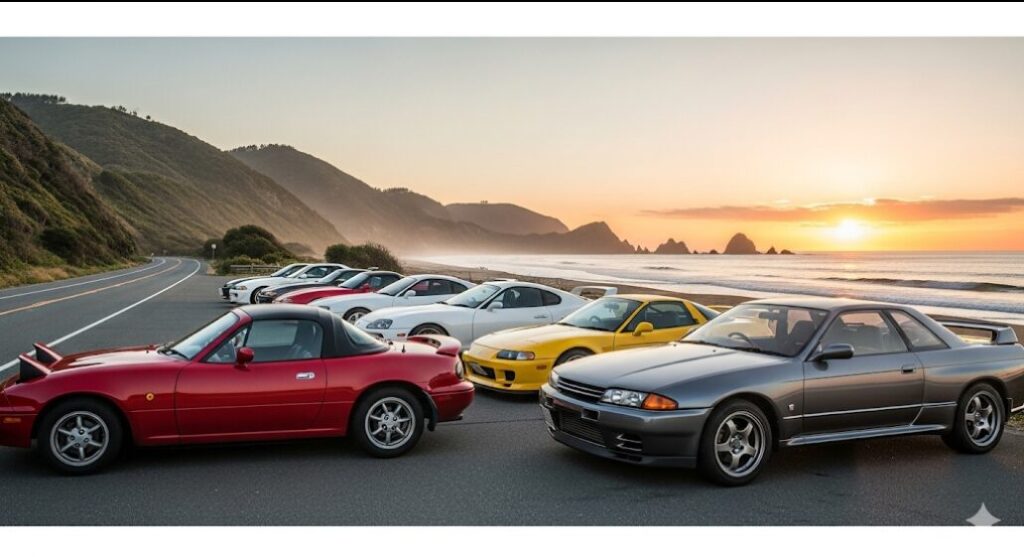

いまが旬!90年代の旧車おすすめモデル

1990年代は、日本のバブル経済の絶頂期と、その後の崩壊期が重なる激動の時代でした。自動車業界では、潤沢な開発資金を背景に、各メーカーが技術の粋を集め、採算を度外視したかのような意欲的な名車を数多く世に送り出した、まさに「日本車の黄金期」です。この時代の高性能スポーツカーは、現在「ネオクラシックカー」として、特に海外で絶大な人気を博しており、価格が高騰し続けています。

その筆頭格が、日産のスカイラインGT-R(R32型)です。当時のツーリングカーレースの最高峰であったグループAを席巻するために「勝つため」だけに開発されたこのモデルは、先進的な電子制御トルクスプリット4WDシステム「アテーサE-TS」を搭載し、当時の市販車としては異次元の走行性能を誇りました。

一方、マツダのユーノスロードスター(NA型)は、一度は市場から消えかけていた軽量・コンパクトなオープン2シータースポーツカーというジャンルを見事に復活させ、世界的な大ヒットを記録しました。絶対的なパワーはなくとも、「人馬一体」をコンセプトとした運転の楽しさに振り切った設計で、今もなお多くの人々に愛されています。

他にも、流麗なデザインと高性能な2JZエンジンで世界的に有名なトヨタのスープラ(JZA80型)や、日本初の本格的なスーパーカーと評されるホンダのNSX(NA1型)など、日本の技術力の高さを世界に知らしめた伝説的なモデルがこの時代に誕生しました。

これらのモデルは、安全性や快適性も80年代から格段に進化しており、普段使いの現実味が飛躍的に増すのがこの年代の大きな特徴です。しかし、その人気の高さから、程度の良い個体は非常に高価になっているのが現状です。

ネオクラシックカーが普段使いにおすすめな訳

前述の通り、1980年代後半から1990年代にかけて製造された「ネオクラシックカー」は、「普段使いできる旧車」を探している方にとって、最も現実的でバランスの取れた選択肢と言えます。その理由は、以下の3つの絶妙なバランスに集約されます。

1. 現代でも通用する基本性能と快適性

この時代の車は、快適装備の標準化が進んだ最初の世代です。オートエアコンやパワーステアリング、パワーウィンドウといった装備が当たり前になり、ABSや一部の車種ではエアバッグといった安全装備も普及し始めました。もちろん最新の車には及びませんが、特別な我慢や覚悟を強いることなく、現代の交通環境で日常的に使用できるだけの、十分な基本性能と快適性を備えています。

2. 失われつつあるアナログな運転感覚との両立

ネオクラシックカーの最大の魅力は、このアナログ感にあります。電子制御が現代の車ほど複雑に、そして過剰に介入しないため、路面からの情報やエンジンの鼓動がドライバーにダイレクトに伝わってきます。ステアリングを切り、アクセルを踏み、シフトを操作する、その一つ一つの動作が車からの反応と直結している感覚。この車と対話するような運転の楽しさは、効率化とデジタル化が進んだ現代の車では味わうことが難しい「体験価値」です。

3. メーカー自身による部品供給のサポート

維持における最大の不安要素である部品の供給について、メーカー自身がサポートに乗り出している点も大きな強みです。この年代の人気車種は、トヨタや日産、マツダ、ホンダなどが進める「ヘリテージパーツプログラム」の対象となっていることが多いです。メーカーが責任を持って品質管理された純正部品を復刻・再供給してくれるため、維持の最大のネックであった部品枯渇のリスクが大幅に低減され、長期的に安心して乗り続けることが可能になっています。

つまりネオクラシックカーは、古き良き時代の「味わい」と、現代の交通環境で通用する「実用性」という、二つの要素を最も高い次元で両立している世代なのです。これが、普段使いの旧車として強くおすすめされる最大の理由です。

究極の選択!見た目は旧車で中身は最新

「旧車のクラシックで美しいデザインは心から愛している。でも、やはり故障やメンテナンスの手間、そして現代の基準では劣る安全性の問題で、どうしても一歩踏み出せない…」そんなジレンマを抱える方に向けた、究極とも言える選択肢が「レストモッド」です。

レストモッドとは、「レストア(Restore:復元)」と「モディファイ(Modify:改造)」を組み合わせた造語です。その名の通り、旧車の持つ歴史的で美しい外観や内装の雰囲気はオリジナルを尊重して維持しつつ、エンジンやトランスミッション、ブレーキ、サスペンションといった中身(パワートレインやシャシー)を、信頼性・性能共に優れた現代の高性能なパーツにそっくり入れ替える、というカスタムの手法を指します。

これにより、旧車の最大の魅力である「見た目」と、現代車の最大の利点である「信頼性・安全性・快適性」を両立させることが可能になります。例えば、気難しいキャブレター仕様の古いエンジンを、いつでも一発で始動し、燃費も良くパワフルな現代のインジェクション仕様のエンジンに換装したり、効きの甘いドラムブレーキを、強力なディスクブレーキにアップグレードしたり、といったことが可能です。

EVコンバージョンという新たな潮流

さらに近年、レストモッドの究極的な形として、ガソリンエンジンとその関連部品をすべて取り払い、代わりに電気モーターとバッテリーを搭載して電気自動車(EV)化する「EVコンバージョン」も世界的な注目を集めています。これにより、走行中に排出ガスを一切出さず、ガソリンスタンドに行く必要もなくなり、EVならではの静かで圧倒的に力強い加速フィールを手に入れることができます。日々のメンテナンスも、エンジンオイル交換などが不要になるため大幅に簡素化されます。

もちろん、これらのレストモッドやEVコンバージョンは、ベース車両とは別に数百万から一千万円以上かかる非常に高コストな手法であり、オリジナルのエンジン音や乗り味といった、その車が本来持っていた「魂」が失われるという本質的な議論もあります。しかし、「普段使い」という実用性を何よりも最優先するのであれば、これ以上なく合理的で、かつ魅力的な選択肢と言えるでしょう。

まとめ:最高の普段使いできる旧車を見つけよう

適切なモデル選びと正しい知識、そして何よりも信頼できるパートナー(専門店)との出会いがあれば、憧れの旧車を普段使いの最高の相棒にすることは十分に可能です。最後に、あなたの旧車ライフを成功に導くための要点を、改めてリスト形式でまとめます。

- 旧車の普段使いは、まず税金や修理費などの維持費、そして故障リスクといった現実的なデメリットを深く理解することから始まる

- 初心者の旧車選びで最も重要なのは、車の個体よりも先に、長期的に付き合える信頼できる専門店を見つけること

- 購入前の現車確認では、内外装の綺麗さ以上に、修復が困難なフレームやフロアの「腐食(サビ)」を最優先でチェックする

- 維持費は、税金の重課や燃費の悪さに加え、年間20〜30万円程度の突発的な修理費用を考慮して余裕のある予算を立てることが不可欠

- 故障対策の最大の鍵は「壊れたら直す」ではなく「壊れる前に交換する」という予防整備の意識を持つこと

- メーカー公式のヘリテージパーツプログラムは部品供給の大きな助けになるため、対象車種を選ぶのは賢い選択

- 壊れにくい旧車の代表格として、国産ではバブル期のトヨタ車、外車ではメルセデス・ベンツのW124型などが挙げられる

- 安い価格のモデルは存在するが、初期費用だけでなく購入後の整備費用まで含めたトータルコストで判断することが重要

- 80年代の旧車は、現代の車にはないアナログでダイレクトな運転感覚が最大の魅力

- 90年代のネオクラシックカーは、性能・快適性・味わいのバランスが最も良く、普段使いの入門として最適

- ネオクラシックカーは、基本的な快適装備が揃い、メーカーによる部品供給サポートも期待できる点で現実的な選択肢

- 見た目は旧車で中身を最新化する「レストモッド」は、実用性と趣味性を両立する究極の選択肢

- 「EVコンバージョン」は、メンテナンスの簡素化や環境性能を重視する場合の新たな潮流

- 安全装備は現代の車に決して及ばないことを常に自覚し、より一層慎重な防衛運転を徹底することが絶対条件

- これらの知識を元に、あなたにとって最高の普段使いできる旧車を見つけ、豊かで素晴らしいカーライフを送ろう