日本初の量産ミッドシップスポーツカーとして自動車史にその名を刻む、トヨタ MR2。1984年の衝撃的なデビューから2007年の生産終了まで、多くのファンを魅了し続けました。生産が終わってから長い年月が経った今、「一体どれくらいの台数が日本国内に残っているのだろうか?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

「mr2 残存台数」と検索するあなたは、単なる数字だけでなく、中古市場のリアルな現状や、これからオーナーになるための具体的な注意点についても深く知りたいはずです。

この記事では、公的な統計データが存在しない「残存台数」というテーマに対し、信頼できるデータを基にした推定値を徹底的に分析します。トヨタ MR2の生産台数や国内での登録台数はどのくらいだったのかという歴史的な事実から、各世代の現存数を紐解いていきます。

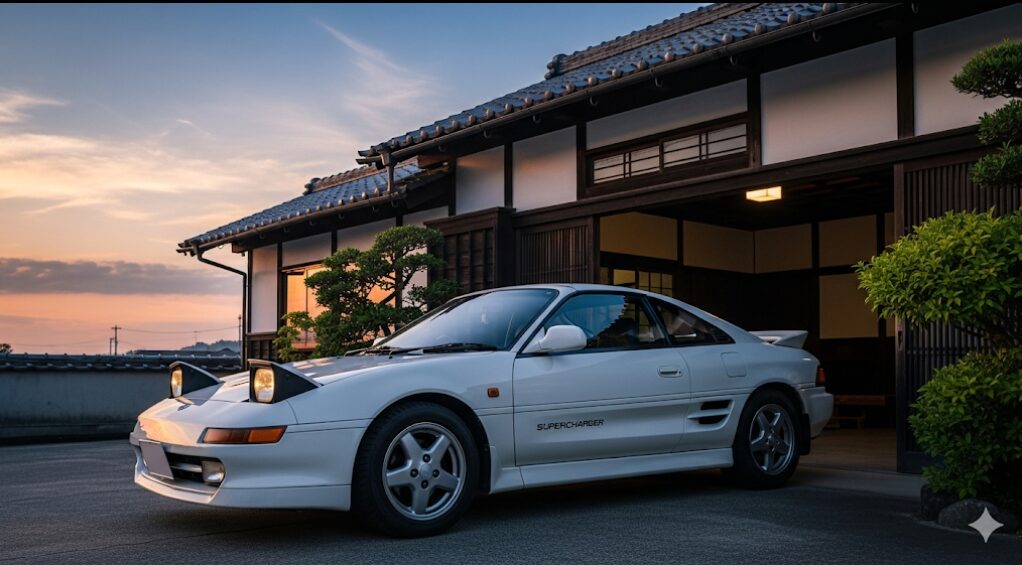

さらに、初代AW11の中古車、特に人気の高いmr2 gリミテッドスーパーチャージャーの現状、2代目SW20の完成度を左右する3型と4型の違いや、集大成ともいわれるsw20 最終型 5型の詳細な特徴、そして初代におけるgリミテッドとgの違いまで、歴代の型式一覧を交えながら網羅的に解説します。

また、「MR2は壊れやすい」という噂の真相、当時のMR2のライバル車との比較、そして世界的なJDMブームを背景に高騰が続く中古市場での値上がり状況や購入の注意点にも、専門的な視点から深く迫ります。

この記事で分かること

- 歴代MR2の公式な生産・登録台数

- データに基づく各世代の推定残存台数

- 世代・型式ごとの特徴と中古車選びのポイント

- MR2を維持する上での注意点と将来性

MR2の残存台数と生産規模・世代別情報

このセクションでは、MR2の残存台数を考える上での基礎となる、生産規模や各世代の基本的な情報について解説します。

- トヨタ MR2の生産台数は?

- 日本国内での登録台数は?

- 歴代MR2の型式一覧

- AW11のgリミテッドとgの違い

- SW20の3型と4型の違いとは

トヨタ MR2の生産台数は?

トヨタ MR2が世界市場でどれだけのインパクトを与えたかを知る上で、その生産規模の把握は欠かせません。MR2は、ミッドシップレイアウトという、それまで一部のスーパーカーに限られていた駆動方式を、一般のユーザーが手の届く価格帯で実現した画期的なモデルでした。そのため、日本国内のみならず、北米やヨーロッパでも熱狂的に受け入れられました。

世代ごとのグローバルな総生産台数は、その人気の変遷を如実に示しています。

- 初代 (AW型): 約16万台

- 2代目 (SW型): 約11.5万台

- 3代目 (ZZW30型 MR-S): 約7.8万台

特に初代AW型は、軽量ボディと軽快なハンドリングが評価され、世界中で大ヒットを記録しました。一方で、3代目のMR-Sにかけて生産台数が減少しているのは、1990年代後半からの世界的なスポーツカー市場の冷え込みが大きく影響しています。

とはいえ、シリーズ累計で35万台以上が生産されたという事実は、MR2が単なるニッチな車種ではなく、グローバル市場で商業的な成功を収めた、トヨタを代表するスポーツカーであったことを明確に物語っています。

日本国内での登録台数は?

日本国内における現存台数を推定する上で、最も確実な出発点となるのが、過去の国内累計登録台数です。幸いなことに、この点については車種別の信頼性が高い記録が残されており、私たちの分析の揺るぎない土台となります。

公式な記録によれば、初代AW型と2代目SW型を合算した日本国内の累計登録台数は、合計で109,595台に達します。この驚くべき数字の内訳は、以下の通りです。

- 初代 (AW10/11型): 40,826台 (販売期間: 約5年間)

- 2代目 (SW20型): 68,769台 (販売期間: 約10年間)

特筆すべきは、2代目SW20型が初代の1.5倍以上の台数を記録している点です。これは、バブル経済期の旺盛な消費意欲と、高性能スポーツカーへの強い憧れが見事にマッチした結果と言えるでしょう。この約11万台という巨大な初期母数が、現在の残存台数を考察する上での最も重要な鍵となります。

ちなみに、一般社団法人 日本自動車工業会の調査によると、日本の乗用車の平均使用年数は年々伸びており、近年では13年を超えています。MR2は全世代がこの平均使用年数を大幅に上回っており、一般的な乗用車であればその多くが廃車となっている計算です。しかし、趣味性の高いMR2は、オーナーの情熱によって平均を超えて生き残っている個体が多数存在すると考えられます。

歴代MR2の型式一覧

MR2の魅力は、その歴史が一貫したコンセプトの追求ではなく、時代の要請に応じて大胆な自己変革を繰り返してきた点にあります。各世代のキャラクターは全く異なり、それぞれの時代を象徴する個性を持っています。ここでは、その変遷をスペックと共に詳しく見ていきましょう。

初代 AW10/AW11型 (1984-1989年): 日本初の量産ミッドシップ

「Midship Runabout 2 Seater」の頭文字を取って名付けられた初代。その名の通り、誰もが気軽に楽しめるミッドシップスポーツとして開発されました。カローラ系のコンポーネントを流用しコストを抑えつつ、その運動性能は専門家からも高く評価され、発売初年度には「1984-1985 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞する快挙を成し遂げました。(出典: 日本カー・オブ・ザ・イヤー公式サイト)

2代目 SW20型 (1989-1999年): パワフルなGTへの進化

バブル経済の絶頂期にデビューした2代目は、初代のライトウェイト路線から一転。よりパワフルで高速安定性を重視したGT(グランドツアラー)へと大きく舵を切りました。フェラーリを彷彿とさせる流麗なスタイリングから「ベビーフェラーリ」や「プアマンズ・フェラーリ」の愛称で親しまれ、ターボモデルは国産車トップクラスの動力性能を誇りました。

3代目 ZZW30型 (MR-S, 1999-2007年): 走る喜びへの原点回帰

失われた10年を経て、スポーツカー市場が変化する中で登場した3代目は、再び初代の理念に回帰。車名をMR-S(Midship Runabout-Sports)と改め、オープンボディによる開放感と1トン前後の軽量な車体によるピュアなハンドリングを追求しました。絶対的な速さよりも、「意のままに操る楽しさ」を最優先したモデルです。

| 項目 | 初代 AW11 (G-Limited Super Charger) | 2代目 SW20 (GT-S / V型) | 3代目 ZZW30 (MR-S S Edition) |

|---|---|---|---|

| コンセプト | ライトウェイト・ミッドシップ | ミッドシップ・GTスポーツ | オープン・ピュアスポーツ |

| エンジン型式 | 4A-GZE (1.6L+SC) | 3S-GTE (2.0L+ターボ) | 1ZZ-FE (1.8L NA) |

| 最高出力 | 145PS / 6400rpm | 245PS / 6000rpm | 140PS / 6400rpm |

| 車両重量 | 1100kg | 1270kg | 1010kg |

| パワーウェイトレシオ | 7.59 kg/PS | 5.18 kg/PS | 7.21 kg/PS |

AW11のgリミテッドとgの違い

初代AW11型の中古車を検討する際、多くの人が「G」と「G-Limited」という2つのグレードの違いに直面します。この選択は、あなたがAW11に何を求めるかによって変わってきます。両者の違いは、快適性と所有満足感を左右する装備の充実にあります。

端的に言えば、「G」は走りに必要な装備に絞った標準グレード、対する「G-Limited」は当時の先進的な快適装備を多数備えた豪華な上級グレードという明確な棲み分けがされていました。具体的には、以下のような装備差が代表的です。

G-Limitedの主な専用装備

- 電動格納式カラードドアミラー: Gグレードが手動式の黒無塗装だったのに対し、スイッチ一つで格納できるボディ同色のミラーを装備。

- パワーウィンドウ: 今では当たり前の装備ですが、当時は高級車の証でした。

- 専用デザインアルミホイール: よりスポーティで洗練されたデザインのホイールが足元を引き締めます。

- 高品質な内装材: G-Limitedでは、シート表皮やドアトリムの素材がグレードアップされ、内装の質感が格段に向上していました。

- ブロンズガラス: 上品な色合いのガラスが、エクステリアの高級感を高めていました。

中古車市場においては、やはり装備が充実しているG-Limitedの方が圧倒的に人気が高く、取引価格も高くなる傾向にあります。特に、後期型に設定された「G-Limited スーパーチャージャー ADパッケージ」は、電子スケルトンタイプのデジタルメーターなど、当時のトヨタが持つ技術の粋を集めた最上級仕様であり、コレクターズアイテムとしての価値も高まっています。

しかし、エンジンやサスペンションといった走行性能に関わる基本コンポーネントは両グレードで共通です。そのため、快適装備は不要で、純粋にAW11のダイレクトな走りを楽しみたい、あるいは自分好みにカスタムしていきたいという方にとっては、価格が比較的こなれている「G」も非常に賢い選択肢と言えるでしょう。

SW20の3型と4型の違いとは

2代目SW20型は、約10年という長いモデルライフの中で実に5回もの大きな改良が行われました。その中でも、SW20の評価を決定づけたとも言えるのが、1993年11月に登場した「3型」モデルです。

初期型(1型・2型)は、225PSという当時としては強大なパワーをミッドシップに搭載した結果、限界域での挙動が急で、ドライバーに高いスキルを要求する側面がありました。トヨタ自身もこの課題を認識しており、3型では徹底的な見直しが行われ、操縦安定性が劇的に改善されました。

3型における劇的な進化のポイント

- エンジンの熟成とパワーアップ: ターボチャージャーや制御系の見直しにより、ターボモデル(3S-GTE)の最高出力が225PSから245PSへと向上。単なるピークパワーだけでなく、扱いやすさも改善されました。

- サスペンションジオメトリの全面変更: リアの接地性を高める方向にジオメトリが見直され、リアタイヤのサイズも205から225へと大幅に拡大。これにより、コーナリング時の安定感が格段に増しました。

- ボディ剛性の抜本的強化: フロアやサスペンション取り付け部を中心に約90点もの補強が加えられ、車体全体の剛性が飛躍的に向上しました。

- ブレーキシステムの強化: パワーアップに対応するため、ブレーキローター径の拡大やキャリパーの改良が行われ、制動能力と耐フェード性が高められました。

続く「4型」(1996年6月発売)では、この完成された3型をベースに、さらなる熟成が図られています。外観ではサイドターンランプがオレンジからクリアレンズに変更されたのが識別点です。内部的には、ABSの制御がより緻密なスポーツABSへと進化し、より安全に限界走行を楽しめるようになりました。

中古のSW20を選ぶなら、走りの質感が大きく異なる3型以降が絶対的な基準となります。3型と4型に性能的な大差はありませんが、より細部まで熟成されたモデルを好むなら4型、価格とのバランスを重視するなら3型といった視点で選ぶと良いでしょう。この世代こそが、多くのファンを魅了するSW20の真骨頂と言えます。

MR2の残存台数から見る中古車購入ガイド

このセクションでは、残存するMR2を中古車として購入する際に知っておくべき、具体的なモデル情報や注意点を深掘りします。

- 人気のsw20最終型である5型の特徴

- MR2 AW11中古とgリミテッドスーパーチャージャー

- MR2は壊れやすいと言われる理由

- 当時のMR2のライバル車は?

- 中古は値上がり傾向?購入時の注意点

人気のsw20最終型である5型の特徴

1997年12月、SW20型の最終進化形として市場に投入されたのが、通称「5型」です。これは、約10年にわたる開発とレース活動で培われた技術とノウハウが注ぎ込まれた、まさに集大成と呼ぶにふさわしいモデルでした。3型・4型で確立された卓越した走行性能を基盤としながら、安全性と動力性能、そして洗練性にさらなる磨きがかけられています。

5型を特徴づける改良点は多岐にわたります。

安全装備の現代化

最大のポイントは、運転席・助手席SRSエアバッグとABSが全車に標準装備されたことです。これにより、現代の交通環境においても、より安心してスポーツドライビングを楽しめるようになりました。

NAエンジンの飛躍的進化

ターボモデルに注目が集まりがちですが、5型における真の主役は自然吸気エンジン(3S-GE)かもしれません。吸気側にVVT-i(連続可変バルブタイミング機構)を備え、吸排気ポートの形状変更や圧縮比アップなど、全面的な改良が施された「BEAMS 3S-GE」エンジンを搭載。

これにより、最高出力は180PSから一気に200PSへと向上しました。高回転までシャープに吹け上がるフィーリングは、ターボとは違った官能的な魅力を持っています。

洗練されたエクステリア

デザイン面では、新デザインの可変式大型リアスポイラーが採用され、よりアグレッシブな印象に。フロントコンビネーションランプもクリア化され、モダンな雰囲気を高めています。

また、純正ホイールが15インチから16インチへと大径化されたことも、走行性能の向上と見た目の迫力アップに貢献しています。

5型は、SW20の歴史の最後を飾る、動力性能、安全性、快適性の全てにおいて最も完成されたモデルです。そのため中古車市場での人気は絶大で、特に状態の良いターボモデルは極めて希少価値が高く、価格も高騰し続けています。まさに「最後のMR2」を求めるファンにとって、究極の選択肢と言えるでしょう。

MR2 AW11中古とgリミテッドスーパーチャージャー

生産終了から35年以上の歳月が流れた初代AW11型は、単なる中古車ではなく、歴史的価値を持つ「ネオクラシックカー」として扱われるようになっています。市場に流通する台数は年々減少し、良好なコンディションを維持した個体はまさに宝探しのような状況です。

そんなAW11の中古車市場で、今なお絶大な人気を誇るのが、1986年のマイナーチェンジで追加された「G-Limited スーパーチャージャー」です。名機4A-G型エンジンにルーツ式スーパーチャージャーを組み合わせた「4A-GZE」エンジンは、1.6Lという小排気量ながら145PSを発生。

特筆すべきは、スーパーチャージャーならではの低回転域からリニアに立ち上がるトルクです。980kgという軽量なボディと相まって、アクセルを踏んだ瞬間から背中を蹴られるような、現代のターボ車とは全く異なるダイレクトで刺激的な加速感を味わうことができます。

しかし、この魅力的なモデルを手に入れるには、相応の覚悟と知識が必要です。

AW11 購入時の最重要チェックポイント

① ボディの錆、特に「雨漏り」の痕跡

AW11最大のウィークポイントです。特にTバールーフ仕様車は、経年劣化したウェザーストリップ(ゴム製シール)の隙間から雨水が室内に侵入し、フロアカーペットの下で錆が進行しているケースが非常に多いです。

購入時には必ずカーペットをめくり、フロアパネルの状態(腐食による穴がないか、過去に補修した跡がないか)を自分の目で確認することが絶対条件です。

② リトラクタブルヘッドライトの動作

AW11の象徴でもあるリトラクタブルヘッドライトは、モーターやリンク機構の不具合が発生しやすい箇所です。左右がスムーズに、同じタイミングで開閉するかを何度も確認しましょう。修理には高額な費用がかかる場合があります。

機関系のコンディションは当然ながら、内外装の部品が入手困難になっていることを考えると、オリジナル度が高く、大切に扱われてきた個体を見極める審美眼が求められます。

MR2は壊れやすいと言われる理由

「古いスポーツカーは故障がつきもの」という言葉は、残念ながらMR2にも当てはまります。生産から最短でも約20年、最長では40年近くが経過しており、経年劣化による様々なトラブルは避けて通れません。

特に、MR2には世代ごとに知っておくべき特有のウィークポイントが存在し、これらが「壊れやすい」というイメージにつながっています。

【要注意】世代別のウィークポイント

- AW11型: 前述の通り、Tバールーフからの雨漏りとボディの腐食が最大の敵です。また、デスビ(ディストリビューター)からのオイル漏れや、各種センサー類の故障といった電気系統のトラブルも頻発します。

- SW20型: ターボモデルでは、高負荷がかかるタービンやエンジン本体のオイルシールが劣化し、マフラーから白煙を吹く「オイル下がり・オイル上がり」が重大なトラブルとして知られています。放置すればエンジンブローに繋がるため、早期の対処が必要です。また、油圧式パワーステアリングのホースからのオイル漏れも定番のメンテナンス項目です。

- ZZW30型 (MR-S): 2002年8月以前の前期型に搭載された1ZZ-FEエンジンの一部には、ピストンリングの設計上の問題からエンジンオイルを異常に消費する持病があることが広く知られています。オイル管理を怠るとエンジンに深刻なダメージを与える可能性があるため、中古車を選ぶ際は、対策が施された後期型を選択するのが賢明です。

そして、これら個別のトラブル以上に深刻なのが、全ての世代に共通する「部品供給問題」です。多くの純正部品が生産廃止(廃盤)となっており、特に内外装の樹脂部品や専用の電子部品が破損した場合、新品での入手はほぼ絶望的です。

この問題に対し、トヨタ自身も「TOYOTA GAZOO Racing」ブランドで旧車の部品を復刻する取り組みを行っていますが、その恩恵はMR2には限定的にしか及んでいません。

GRヘリテージパーツの公式サイトを確認すると、スープラやAE86には多数の部品が供給されているのに対し、MR2向けの復刻部品はクラッチ関連などごく数点に留まっているのが現状です。この「ヘリテージ・ギャップ」とも言える状況が、MR2を維持していく上での最大の障壁となっています。

当時のMR2のライバル車は?

MR2が市場でどのような独自のポジションを築いていたのかを理解するために、同時代のライバルたちと比較してみましょう。特に2代目SW20型が活躍した1990年代は、個性豊かな国産スポーツカーが百花繚乱の時代、まさに黄金期でした。

| 車種 | 型式 | 駆動方式 | キャラクター | 国内販売/登録台数 | 総生産台数 |

|---|---|---|---|---|---|

| トヨタ MR2 | SW20 | ミッドシップ (MR) | 俊敏なハンドリング | 68,769台 | 約11.5万台 |

| マツダ RX-7 | FD3S | FR | ロータリーエンジン | - | 約6.8万台 |

| 日産 シルビア | S15 | FR | ドリフトの定番 | 約3.9万台 | 約4.3万台 |

| ホンダ S2000 | AP1/AP2 | FR | 高回転NAエンジン | 約2万台 | 約11万台 |

| 三菱 GTO | Z16A | 4WD | ハイテクツアラー | - | 約8.6万台 |

この比較から、SW20型MR2の国内登録台数(約6.9万台)がいかに突出していたかが分かります。これは、世界的な名声を得たRX-7(FD3S)の全世界での総生産台数(約6.8万台)に匹敵する数字です。

FR(後輪駆動)が主流だったこの時代において、MR2は「ミッドシップ」という独自の駆動方式を武器に、他車とは一線を画す存在感を示していました。

現代では「ミッドシップ=特殊でニッチ」というイメージが強いかもしれません。しかし、このデータは、当時のMR2が日本のスポーツカー市場において、商業的に大成功を収めた紛れもない主流モデルであったという事実を雄弁に物語っています。この大きな初期母数が存在したからこそ、生産終了から長い年月を経た今でも、私たちの前にその姿を見せてくれるのです。

中古は値上がり傾向?購入時の注意点

結論から申し上げると、MR2の中古車価格は過去に例を見ないレベルで明確な値上がり傾向にあります。一部の希少グレードでは、新車時価格を超えるプレミア価格で取引されることも珍しくありません。この価格高騰の主な要因は、世界中で巻き起こっているJDM(Japanese Domestic Market:日本国内仕様車)ブームです。

特に大きな影響を与えているのが、アメリカの通称「25年ルール」です。

これは、製造から25年が経過した車両は、米国の厳しい安全・排ガス基準の適用が免除され、右ハンドルのままで輸入・登録が可能になるというもの。

このルールにより、1990年代の国産スポーツカーが合法的に輸入できるようになったことで、状態の良いSW20型などが次々と海外のバイヤーによって買い付けられ、国内の流通台数が減少。結果として、需要と供給のバランスが崩れ、価格高騰に拍車をかけているのです。

現在のリアルな中古車市場での相場観は、以下のようになっています。

- AW11型: 150万円~350万円(状態の良いスーパーチャージャーモデルはそれ以上)

- SW20型: 250万円~600万円以上(3型以降のターボモデル、特に5型は高騰)

- ZZW30型 (MR-S): 80万円~250万円(比較的安定しているが、良質な個体は値上がり傾向)

※上記はあくまで目安であり、走行距離や修復歴、カスタム内容によって価格は大きく変動します。

このような状況下でMR2を手に入れるためには、これまで以上に慎重な車両選びが求められます。価格の安さだけで飛びつくのは非常に危険です。

修復歴の有無を徹底的に確認することはもちろん、過去のメンテナンス履歴が詳細に残っている個体を選ぶことが、購入後の思わぬ出費を避けるための鍵となります。できれば、MR2の取り扱いに長けた信頼できる専門店に相談し、車両の状態をプロの目で判断してもらうことを強く推奨します。

今後のMR2残存台数と資産価値

- MR2の公式な残存台数データは公表されていない

- 本記事では公開データに基づき推定値を算出

- 国内総登録台数はAW型とSW型で約11万台

- AW11型の推定残存台数は数百台から千台強

- SW20型の推定残存台数は三千台から五千台弱

- ZZW30型MR-Sの推定残存台数は四千台から六千台弱

- 世代ごとにコンセプトが大きく異なるのが特徴

- AW11はライトウェイトスポーツの元祖

- SW20はバブル期を象徴する高性能GT

- ZZW30はオープンエアを楽しむピュアスポーツ

- 経年劣化による特有の故障事例が存在する

- 純正部品の多くは生産廃止となっており維持は容易ではない

- GRヘリテージパーツによる部品供給は限定的

- 世界的なJDM人気により中古車価格は高騰傾向

- ネオクラシックカーとして今後の資産価値上昇も期待される

トヨタ MR2は、単なる古い中古車ではなく、日本の自動車史における一つの「文化遺産」としての価値を高め続けています。その未来は、情熱あるオーナーたちの手に委ねられています。