Retro Motors Premiumイメージ

nsx vtecという言葉に、心をときめかせている方も多いのではないでしょうか。ホンダが世界に誇るスーパースポーツ、NSXの心臓部であるVTECエンジンは、単なる高性能エンジンではありません。

それは、日本の自動車産業が世界の頂点を目指した時代の情熱と、ホンダならではの革新的な技術哲学が結晶した、まさに「走る魂」とも呼べる存在です。この記事では、NSX VTECとは何かという基本的な問いから、その驚くべきVTECの仕組みとすごさ、そして多くのファンを魅了するNSX VTECサウンドの秘密に、より深く迫ります。

また、避けては通れないVTECのデメリットや、気になるNSX VTECの切り替え回転数がもたらすフィーリングの変化についても、詳細に解説します。初代NSXのエンジンが自動車史に与えた歴史的な評価、そして前期型NA1と後期型NA2の違いを生んだエンジン形式C30AとC32Bの技術的な進化にも言及します。

さらに、初代と比較してわかる新型NSXのエンジンが採用した先進的なハイブリッドシステムの特徴から、これからオーナーを目指す方のために、NSXの中古車選び方や現実的な維持費まで、具体的かつ網羅的に情報をお届けします。

- NSXに搭載されたVTECエンジンの基本的な仕組みとホンダの設計思想

- 初代NSX(NA1/NA2)と新型NSX(NC1)におけるエンジンの技術的進化と相違点

- 官能的なVTECサウンドの秘密と、オーナーになる前に知っておくべきデメリットや注意点

- 後悔しないための中古NSX購入ポイントと、リアルな年間維持費のシミュレーション

初代の魂、初代NSX VTECの仕組み

- そもそもNSX VTECとは何か?

- VTECの仕組みとそのすごさを解説

- NSX VTECの切り替えはどの回転数?

- F1由来の官能的なNSX VTECサウンド

- 初代NSXエンジンの歴史的な評価

- NA1/NA2の違いとエンジン形式C30A/C32B

そもそもNSX VTECとは何か?

NSXに搭載されたVTECは、単にエンジンを高回転まで回し、最高出力を稼ぐためだけの技術ではありません。

これは、「普段は誰もが快適に運転できる高級車でありながら、ひとたびアクセルを踏み込めば、F1直系のパフォーマンスを意のままに味わえる」という、初代NSXの根幹をなすコンセプト「快適F1」を実現するための、不可欠な心臓部そのものです。

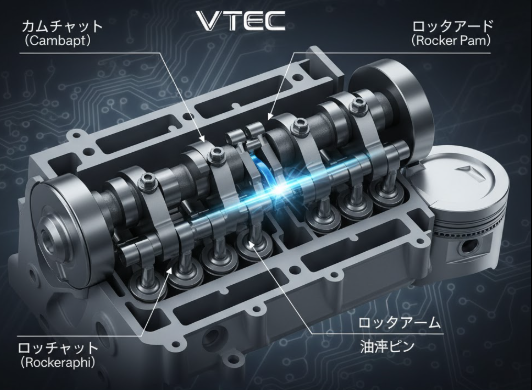

VTECとは「Variable Valve Timing & Lift Electronic Control System」の略称で、日本語では「可変バルブタイミング・リフト機構」と訳されます。より具体的に言えば、エンジンの吸排気バルブを開閉するタイミングと、バルブが押し下げられる量(リフト量)を、エンジンの回転数に応じて電子制御で切り替えるホンダ独創のシステムを指します。

この革新的な技術により、NSXはまるでジキルとハイドのような二面性を持つことに成功しました。

例えば、市街地を走行するような低回転域では、エンジンは驚くほど静かで滑らかに回り、まるで高級セダンのように従順に振る舞います。

しかし、ドライバーがアクセルを踏み込み、回転数が特定の領域に達するとエンジンは覚醒し、まるでレーシングカーのような鋭い吹け上がりと、背中をシートに押し付ける圧倒的なパワーを発揮するのです。

この官能的ともいえる劇的なキャラクターの変化こそ、NSX VTECがただの高性能エンジンではなく、ドライバーの五感に深く訴えかける特別な存在である理由といえるでしょう。

NSX VTECの本質:マシン中心から人間中心へ

NSX登場以前のスーパースポーツは、性能のために快適性や信頼性を犠牲にする「マシン中心主義」が当たり前でした。

しかしNSXは、あくまで乗り手である「人間」を主役に据え、いかにドライバーが安全かつ快適に、その性能を意のままに引き出せるかを追求しました。VTECは、この「人間中心」の思想をエンジンという形で具現化した、ホンダの哲学を象徴するテクノロジーなのです。

VTECの仕組みとそのすごさを解説

Retro Motors Premiumイメージ

VTECの仕組みは非常に独創的でありながら、信頼性も両立しています。そのすごさの秘密は、エンジン上部に位置する「カムシャフト」の巧みな設計にあります。カムシャフトは、卵のような形をした「カム」が連なった棒状の部品で、これが回転することでエンジン内部の吸排気バルブをリズミカルに押し下げ、開閉させています。

一般的なエンジンでは、1つのバルブに対して1つのカムが対応します。しかしVTECエンジンでは、1つのバルブに対して「低回転用の穏やかな特性のカム」と「高回転用の過激な特性のカム」という、キャラクターの異なる2種類のカムが用意されているのです。そして、これらをエンジンの状況に応じて瞬時に切り替えることで、性能を自在に変化させています。

低回転域での紳士的な振る舞い

エンジン回転数が低いアイドリング時や市街地走行時では、燃費や静粛性、扱いやすさを重視した「低回転用のカム」がバルブを動かします。

このカムは山の高さが低く、形状もなだらかなため、バルブを少しだけ、かつ短い時間しか開けません。これにより、混合気の流れが穏やかになり、安定した燃焼とスムーズで静かな走りを実現します。

高回転域での豹変

そして、エンジン回転数が一定以上に達し、アクセルが深く踏み込まれると、ECU(エンジン・コンピュータ)からの指令で油圧スプールバルブが開きます。

すると、エンジンオイルの圧力がロッカーアーム(カムの動きをバルブに伝える部品)内にあるピンを押し出し、それまでバラバラに動いていた低速用と高速用のロッカーアームが物理的に連結されます。この瞬間、それまで空転していた「高回転用のカム」が実質的にバルブを動かし始めます。

このカムは、山の高さが非常に高く、形状も鋭く設計されています。バルブをより大きく、より長い時間開けることで、エンジンはより多くの空気と燃料をシリンダー内に吸い込むことができ、まるでダムの放水のように爆発的なパワーを生み出すことが可能になるのです。この一連の切り替えは、わずか0.1秒ほどで完了します。

VTECのすごさとは?

言ってしまえば、VTECは1つのエンジンの中に「日常使いをこなす実用エンジン」と「サーキットでタイムを削るためのレーシングエンジン」という、本来であれば全く別の設計思想を持つ2つのエンジンを同居させているようなものです。

この鮮やかな二面性を、油圧を利用したシンプルかつ信頼性の高い機械的構造で実現した点こそ、VTECが自動車史に残る発明と言われる所以です。

NSX VTECの切り替えはどの回転数?

NSXのVTECが作動し、エンジンがその本性を現す官能的な領域、通称「VTECゾーン」。この高速カムへの切り替えが行われる回転数は、モデルによって意図的にセッティングが変更されています。

1990年に登場した初期型(NA1)に搭載された3.0リッターのC30Aエンジンでは、おおむね5,800rpmで高速カムに切り替わるように設定されています。一般的な乗用車のレッドゾーンに匹敵するこの回転数は、日常的に使う領域を大きく超えており、明確にスポーツ走行を意識した領域からがVTECの本当の舞台であることを示唆しています。

一方で、1997年のマイナーチェンジで登場した後期型(NA2)のMT車に搭載された3.2リッターC32Bエンジンでは、この切り替えポイントが約6,000rpmと、わずかに高回転側に引き上げられました。

これは、排気量アップによって増強された中低速域のトルクを有効活用し、より高回転域でのドラマチックなパワーの盛り上がりと、官能性を最大限に演出するための緻密なセッティング変更でした。

このVTECの切り替えポイントは、単にエンジンが速くなるという物理的な変化だけではありません。音質、振動、そして加速Gの立ち上がり方まで、クルマの全てのキャラクターが劇的に変化する官能的な領域なのです。

タコメーターの針が6,000rpmに近づくにつれて高まる期待感と緊張感は、NSXオーナーだけが深く味わえる特権かもしれません。

この回転数に達した瞬間、それまで聞こえていたエンジン音とは明らかに異なる、澄み切った甲高いサウンドがコックピットに響き渡り、まるで背中を蹴飛ばされるかのような鋭い加速が始まります。

この聴覚と体感で明確にわかる変化が、ドライバーに「今、VTECに入った」という強烈な実感を与え、NSXのドライビングプレジャーを何倍にも増幅させているのです。

F1由来の官能的なNSX VTECサウンド

Retro Motors Premiumイメージ

NSXのVTECを語る上で、その独特で官能的なサウンドを抜きには語れません。VTECに切り替わった瞬間に奏でられる、まるで管楽器のように甲高く澄み切った排気音は、親しみを込めて「NSX VTECサウンド」として知られ、デビューから30年以上が経過した今なお、多くの自動車ファンの心を掴んで離しません。

このサウンドは、単にマフラーの音量や音質をスポーティーに調整しただけのものではありません。

その源流は、1980年代にターボエンジンでF1グランプリを席巻したホンダが培った、超高回転型レーシングエンジンの設計思想そのものにあります。

その思想を具現化するため、NSXのエンジンには当時の常識を覆すような技術が惜しみなく投入されました。

その代表格が、ホンダの公式発表にもある通り、量産車として世界で初めて採用されたチタン合金製のコンロッドです。これはエンジン内部でピストンとクランクシャフトを繋ぐ重要な部品で、鉄製に比べて約30%も軽く、かつ高い強度を誇ります。

これにより、往復運動する部品の慣性重量が劇的に低減され、エンジンの回転限界を約700rpmも引き上げることに成功しました。

さらに、ピストンやクランクシャフトといった回転部分の重量バランスも、一台一台がレーシングエンジンと同様の非常に高い精度で調整されています。

これらの精密な部品が完璧なバランスで組み合わさることで、8,000rpmという市販車離れした超高回転まで、一切の雑味や不快な振動なく澱みなく回り切るのです。その過程で生まれる澄んだ音色こそ、VTECサウンドの核となっています。

サウンドを奏でるもう一つの技術「VVIS」

NSXのエンジンには、VTECと協調して作動する「可変慣性吸気システム(VVIS)」も搭載されています。

これは、エンジンが空気を吸い込む経路(インテークマニホールド)の長さを、エンジン回転数に応じて切り替える仕組みです。低回転では経路を長くしてトルクを稼ぎ、高回転では経路を短くしてパワーを最大限に引き出します。この吸気経路の切り替えもまた、VTECサウンドの音質変化に大きく貢献しているのです。

初代NSXエンジンの歴史的な評価

Retro Motors Premiumイメージ

初代NSXに搭載されたVTECエンジン(C30A/C32B)は、現代に至るまで自動車史における傑作エンジンの一つとして極めて高い評価を受け続けています。

その理由は、単に280馬力という高性能を達成したから、というだけではありません。むしろ、その性能を「いかにして実現したか」という点にこそ、歴史的な価値があります。

NSXが登場した1990年当時、フェラーリやポルシェに代表されるスーパースポーツカーは、圧倒的な性能と引き換えに、多くのものを犠牲にするのが常識でした。

エンジンは気難しく、故障も日常茶飯事。運転には特別なスキルと覚悟を要し、日常の足として使うことなど到底考えられない、というのが世界の共通認識でした。

しかし、NSXのエンジンは違います。フェラーリ 348tbに匹敵するパフォーマンスを持ちながら、キーを捻ればいつでも一発で始動し、アイドリングは微動だにせず安定し、真夏でもエアコンは確実に効きました。

さらには、クリープ現象まで備えたトルクコンバーター式のAT仕様まで用意されていたのです。

この事実は、ヨーロッパの伝統的なスポーツカーメーカーに激震を走らせ、「NSXショック」として知られる現象を引き起こしました。

NSXは、それまで誰も両立できると思っていなかった「スーパースポーツの性能」と「日本車ならではの品質・信頼性」、そして「日常的な快適性」という、全く新しい価値基準をこのカテゴリーに持ち込んだのです。

アイルトン・セナが吹き込んだ最後の魂

NSXの開発最終段階において、当時マクラーレン・ホンダのエースとしてF1を戦っていた伝説のドライバー、アイルトン・セナがテストに参加しました。

日本の鈴鹿サーキットでプロトタイプを数周ドライブした彼が、開発陣に告げた一言、「剛性が足りない」はあまりにも有名です。

世界最高のドライバーからのこの厳しい指摘を受け、開発チームは完成間近だったオールアルミボディの設計を見直し、剛性を50%も向上させるという離れ業をやってのけます。

この強靭なボディがあったからこそ、VTECエンジンのポテンシャルを余すことなく路面に伝えることができたのです。

結果として、初代NSXのエンジンは「スーパースポーツのあり方を根底から変えた歴史的傑作」として、今なお世界中のエンジニアやジャーナリストから最大限の尊敬を集めています。

NA1/NA2の違いとエンジン形式C30A/C32B

Retro Motors Premiumイメージ

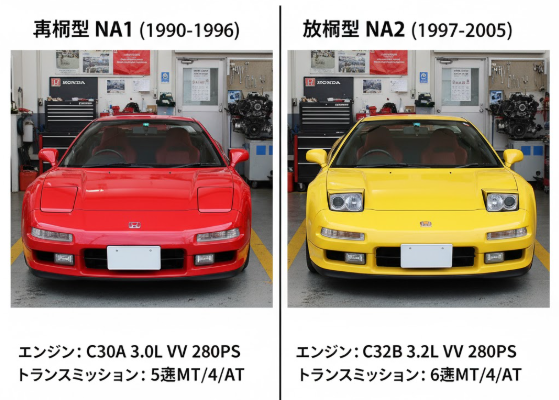

初代NSXは1990年から2005年までという、15年にもわたる非常に長いモデルライフを誇ります。その中で最も大きな技術的進化が、1997年に行われたマイナーチェンジです。

この変更により、MT車の型式は前期型「E-NA1」から後期型「GH-NA2」へと変わり、その走りのキャラクターも新たな次元へと引き上げられました。

両者を分ける最大のポイントは、心臓部であるエンジンと、そのパワーを伝えるトランスミッションの刷新です。

エンジン形式:C30AからC32Bへの深化

MT車において、エンジンが3.0リッターのV型6気筒DOHC VTECであるC30A型から、3.2リッターへと排気量を拡大したC32B型へと換装されました。

これは、エンジンのシリンダー内径(ボア)を90mmから93mmへと3mm拡大することで排気量を202ccアップさせたものです。

当時の国内メーカー間の自主規制により最高出力は280馬力のままと公表されましたが、最大トルクは30.0kgf·mから31.0kgf·mへと向上し、特に中速域での加速性能が目に見えて力強くなりました。

さらに、C32Bでは軽量なステンレス製のエキゾーストマニホールドが採用されるなど、細部にわたる改良が施されています。

トランスミッション:5速MTから新開発6速MTへ

この新しいC32Bエンジンの性能を最大限に引き出すため、マニュアルトランスミッションも従来の5速から新開発の6速MTへと変更されました。

単にギアが1枚増えただけでなく、1速から5速までのギア比を全体的に近付け(クロスレシオ化)、加速時のエンジン回転数の落ち込みを最小限に抑えています。

これにより、常にエンジンの最もおいしいパワーバンドを維持したまま、途切れのないスムーズな加速が可能になりました。

そして、新たに追加された6速は高速道路などでの巡航用(オーバードライブ)として機能し、エンジン回転数を低く抑えることで静粛性と燃費の向上にも貢献しています。

以下の表で、両者の主要なスペックの違いを改めて確認できます。

| 項目 | 前期型 MT (NA1) | 後期型 MT (NA2) |

|---|---|---|

| エンジン形式 | C30A | C32B |

| 総排気量 | 2,977 cc | 3,179 cc |

| 最高出力 | 280 PS / 7,300 rpm | 280 PS / 7,300 rpm |

| 最大トルク | 30.0 kgf·m / 5,400 rpm | 31.0 kgf·m / 5,300 rpm |

| トランスミッション | 5速マニュアル | 6速マニュアル |

| 車両重量 (クーペ) | 1,350 kg | 1,340 kg |

これらの改良により、NA2はNA1が持つライトウェイトスポーツとしての軽快感はそのままに、よりトルクフルで洗練されたグランドツアラーとしての資質も手に入れたのです。

どちらが良いというわけではなく、よりピュアなフィーリングを好むNA1ファン、完成度を重視するNA2ファンと、好みが分かれる要因ともなっています。

進化するNSX VTECとオーナーになるには

- 新型NSXのエンジンはハイブリッド

- 初代と比較してわかる新型の魅力

- 購入前に知るべきVTECのデメリット

- NSX中古の選び方と気になる維持費

- 時代を超えて輝くnsx vtecの価値

新型NSXのエンジンはハイブリッド

2016年、約10年の時を経て復活した2代目、新型NSX(NC1型)は、初代が築いた「人間中心のスーパースポーツ」という思想の核を受け継ぎつつも、その心臓部を時代の最先端に合わせて劇的に、そしてラジカルに進化させました。

新型NSXのパワーユニットは、VTEC機構を備えた専用開発の3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンに、なんと3基ものモーターを組み合わせた「SPORT HYBRID SH-AWD」と呼ばれる、世界でも類を見ない独自のハイブリッドシステムです。

これは、エンジンが後輪を駆動するという点では初代と同じミッドシップレイアウトですが、そこに革新的な要素が加わっています。

まず、前輪を左右それぞれ独立した2つのモーターが駆動します。これにより、コーナリング時に外側のタイヤをより強く駆動し、内側のタイヤに回生ブレーキをかけるといった、前輪の駆動力を自在に操る「トルクベクタリング」が可能になり、まるでレールの上を走るかのような異次元の旋回性能を実現しました。

さらに、エンジンと9速DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)の間にもう1つのダイレクトドライブモーターを配置。これは発進や加速のアシスト、そしてエンジンの不得意な領域を補う役割を担います。

その結果、エンジン単体でも507馬力という強大なパワーを発生させますが、3基のモーターによるアシストが加わることで、システム全体の最高出力は581馬力にも達します。

(出典:本田技研工業株式会社 ニュースリリース 2016年8月25日)この圧倒的なパワーと、それを四輪に最適に配分する高度な制御システムにより、新型NSXは、0-100km/h加速約3秒という、初代とは比較にならないほどの超絶的な加速性能を手に入れたのです。

電動化時代におけるVTECの新たな役割

新型NSXにおいてもVTECは搭載されていますが、その役割は初代とは少し異なります。初代が「二面性」の演出を担っていたのに対し、新型ではターボチャージャーやモーターが苦手な高回転域での吸排気効率を最大化し、エンジン性能を最後まで絞り出すための技術として機能しています。

ターボとモーターが補うことで、VTECの課題であった低回転域のトルク不足を完全に解消し、どの回転域からでも瞬時に最大トルクを発生させることが可能になりました。これは、ホンダがVTECというコア技術を、電動化という新たな時代に合わせて昇華させた答えと言えるでしょう。

初代と比較してわかる新型の魅力

初代NSXと新型NSXは、同じ「NSX」という伝説的な名前を冠してはいますが、そのドライビング体験や魅力の方向性は大きく異なります。どちらが優れているという単純な比較は無意味であり、それぞれの時代背景における「スーパースポーツの理想像」を、ホンダが持てる最高の技術で追求した結果と理解するのが正しいでしょう。

初代NSX、特にそのピュアな形態であるタイプRなどのモデルの魅力は、NA(自然吸気)エンジンならではの、アクセル操作に寸分の遅れなく反応するダイレクトなレスポンスと、8,000rpmという官能的な領域まで一気に吹け上がるフィーリングにあります。

車両重量も現代の基準では非常に軽く、電子制御の介入も最小限であるため、ドライバーの操作にクルマが素直に反応する「アナログな機械を操る楽しさ」がその真骨頂です。

一方、新型NSXの魅力は、ターボと3基のモーターがもたらす、息を呑むほど暴力的なまでの絶対的な速さと、それを天候や路面状況、ドライバーのスキルレベルを問わず、誰もが安全かつ安心して引き出すことができる高度な電子制御技術にあります。

インテグレーテッド・ダイナミクス・システムと呼ばれる走行モード切替機能を持ち、「Quiet」モードでは静かなEV走行さえ可能な快適性を持ちながら、「Track」モードを選択すれば即座にサーキットで驚異的なラップタイムを叩き出すレーシングマシンへと変貌します。

これは、最先端の「デジタルテクノロジーとドライバーが一体になる楽しさ」と言えるかもしれません。

| 項目 | 初代NSX (NA2) | 新型NSX (NC1) |

|---|---|---|

| エンジン | 3.2L V6 DOHC VTEC (自然吸気) | 3.5L V6 DOHC ツインターボ + 3モーター |

| 最高出力 | 280 PS | 581 PS (システム合計) |

| 最大トルク | 31.0 kgf·m | 65.9 kgf·m (システム合計) |

| 駆動方式 | MR (後輪駆動) | ミッドシップAWD (四輪駆動) |

| 車両重量 | 約1,340 kg | 約1,780 kg |

| コンセプト | 快適F1、人間中心のアナログスポーツ | 新時代の体験、デジタルスーパースポーツ |

このように比較すると、新型NSXは初代の「人間中心」という哲学をデジタルの力で再解釈し、全く異なるアプローチでその理想を追い求めていることが明確に分かります。

購入前に知るべきVTECのデメリット

ここまでVTECエンジンの多くの魅力を解説してきましたが、その一方で、その特殊な機構ゆえに生じるデメリットや、オーナーになる上で特に注意すべき点も存在します。特に初代NSXのような年式の古いモデルの購入を検討する際には、これらのリスクを正しく理解し、受け入れる覚悟が必要です。

VTECエンジンの主な注意点とデメリット

- オイル管理への極端な依存性

これはVTECエンジンにおける最大の注意点です。VTECシステムはエンジンの油圧を利用してカムを切り替えます。そのため、エンジンオイルの量、粘度、そして劣化状態が、システムの正常な作動に致命的な影響を与えます。オイル交換を怠りスラッジ(汚れの塊)が溜まると、油圧経路が詰まり、最悪の場合は高速カムに切り替わらなくなる「VTECに入らない」というトラブルを引き起こします。メーカー指定の粘度を守り、高品質な化学合成油を3,000km~5,000km毎に交換することが、VTECの性能を維持する上での絶対条件です。 - 構造の複雑さに起因する修理コスト

一般的なSOHCやDOHCエンジンに比べて、VTECは可動部品が多く、構造も複雑です。万が一、VTEC機構そのものに不具合が発生した場合、その診断や修理にはVTECに関する深い知識と経験が必要となり、修理費用も通常のエンジンより高額になる傾向があります。信頼できる専門店を見つけておくことが非常に重要になります。 - 低回転域におけるトルクの相対的な細さ

これはNSXのV6エンジンではあまり顕著なデメリットとして指摘されませんが、シビック タイプRなどに搭載された高回転型の4気筒VTECエンジンでは、VTECに切り替わる前の低回転域でのトルクが、同排気量の他社エンジンに比べてやや細いと感じられることがあります。これは、あくまで高回転での圧倒的なパワーフィールを優先したセッティングの結果であり、高性能とのトレードオフと言える部分です。

特に中古車としてNSXの購入を真剣に考える場合は、価格や走行距離以上に、前オーナーがどれだけオイル管理を筆頭とするメンテナンスを徹底していたかを示す詳細な記録簿(メンテナンス履歴)の有無が、車両の価値を決めると言っても過言ではありません。

NSX中古の選び方と気になる維持費

Retro Motors Premiumイメージ

生産終了から長い年月が経過した初代NSXを中古で手に入れることは、多くのクルマ好きにとって最高の夢の一つです。しかし、その夢を悪夢に変えないためには、購入時の賢い選び方と、購入後の現実的な維持費への備えが不可欠です。

後悔しないための中古NSX選び 3つの絶対条件

- 修復歴の徹底的な確認(特にフロント)

NSXは世界初のオールアルミ・モノコックボディを採用しています。軽量で高剛性というメリットを持つ反面、一度損傷を受けると修理が非常に難しく、専門の設備(セレットと呼ばれるフレーム修正機)と熟練の技術がなければ完全な修復は不可能です。そのため、たとえ軽微なものであっても「修復歴あり」の車両、特にフロント周りにダメージを受けた形跡のある車両は、将来的な不具合のリスクを考慮すると避けるのが賢明です。 - 詳細なメンテナンス履歴の有無

前述の通り、VTECエンジンのコンディションはオイル管理の歴史そのものです。いつ、どこで、どのようなメンテナンスが行われてきたかが詳細に記録されている車両は、それだけで価値が高いと言えます。特に、タイミングベルトやウォーターポンプ、クラッチといった、10万km前後で交換が必要となる高額な消耗品がいつ交換されたかは、購入後の出費を大きく左右する最重要ポイントです。 - NSX固有の弱点の現状確認

初代NSXには、経年劣化によって発生しやすい定番の弱点が存在します。これらが対策済みか、あるいは現状どうなっているかを専門家の目で確認してもらうことが重要です。- ABSユニットの故障:警告灯が点灯していないか。修理には数十万円かかります。

- エアコンコントロールユニットの基板トラブル:液晶表示が正常か、操作に不具合はないか。

- パワーウィンドウレギュレーターの破損:窓の開閉がスムーズか、異音はないか。

- ドアサッシュやモールの劣化:塗装の剥がれやゴム部品の硬化・ひび割れはないか。

NSXの年間維持費シミュレーション

NSXの維持費は、一般的な国産スポーツカーとは一線を画します。以下はトラブルがない場合の、あくまで最低限の目安ですが、年間にかかる費用の内訳です。

| 費目 | 年間費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 自動車税 | 約51,700円~58,600円 | 13年超の重課税率が適用されます。 |

| 任意保険 | 約100,000円~200,000円 | 車両保険の料率が高く、年齢や等級により大きく変動します。 |

| 車検代 (2年毎) | 約150,000円~300,000円 | 重量税・自賠責保険に加え、交換部品代で変動します。(年間換算で7.5万~15万円) |

| メンテナンス・消耗品代 | 約200,000円~500,000円以上 | オイル交換(年2-3回)、タイヤ代、その他突発的な修理費用。 |

| 合計 (年間) | 約426,700円~908,600円以上 | ガソリン代、駐車場代は別途必要です。 |

トラブルがなくても、年間で最低50万円、余裕を見るなら100万円程度の予算は見ておきたいところです。

もちろん、ABSユニットの故障やエンジン・ミッション系のトラブルが発生すれば、修理費用は一気に100万円を超えることも珍しくありません。ホンダ自身が提供する究極のメンテナンス「NSXリフレッシュプラン」という選択肢もありますが、まずは信頼できる個体選びが全ての始まりです。

時代を超えて輝くNSX VTECの価値

Retro Motors Premiumイメージ

- NSXのVTECはホンダのレーシング技術と人間中心思想が融合した象徴

- 低回転での快適性と高回転での圧倒的なパワーという二面性を実現する仕組み

- VTECの作動点はモデルにより異なりおおむね5,800rpmから6,000rpmに設定

- 切り替わりの瞬間にはF1エンジンを彷彿とさせる官能的なサウンドが響き渡る

- 初代NSXエンジンはスーパースポーツ界に品質と信頼性という新基準を確立した

- 前期NA1は3.0LのC30A、後期NA2は3.2LのC32Bエンジンを搭載し走りが深化

- NA2では新開発の6速MTが採用されよりパワフルで洗練された走りへと進化した

- 新型NSXはV6ツインターボと3モーターの先進的ハイブリッドシステムを採用

- 初代はアナログな操る楽しさ、新型はデジタル技術による絶対的な速さが魅力

- VTECエンジンのデメリットは構造の複雑さとシビアなオイル管理の必要性にある

- 中古NSX選びでは修復歴なしと詳細なメンテナンス履歴の確認が絶対条件

- ABSやエアコンなどNSX固有の定番トラブルが対策済みかも重要なチェックポイント

- NSXの年間維持費はトラブルがなくとも年間50万円以上が現実的な目安

- ホンダ公式のリフレッシュプランを利用すれば新車に近い状態への復元も可能

- NSX VTECは日本の自動車産業が世界に誇る不朽のマスターピースと言える