Retro Motors Premiumイメージ

こんにちは。レトロモーターズプレミアム 運営者の「旧車ブロガーD」です。

「fc3s やめとけ」で検索すると、たくさんの情報が出てきますよね。憧れのマツダ・サバンナRX-7 (FC3S) を手に入れたいのに、ネガティブな言葉ばかりで不安になる……。私もその気持ち、すごくわかります。

中古のFC3Sを探し始めると、前期と後期の違いは一体何なのか、心臓部の13Bロータリーエンジンの寿命はどれくらいなのか、本当に故障しやすくて壊れやすいのか、そして旧車最大の敵である錆や、ロータリー特有の圧縮抜けの問題、さらには現実的な維持費や燃費はどれくらいかかるのか……など、次から次へと疑問と不安が湧いてくると思います。

この記事では、なぜFC3Sが「やめとけ」とまで言われてしまうのか、その具体的な理由を深く掘り下げていきます。そして同時に、それらのネガティブな要素を補って余りある、唯一無二の魅力と真実について、私の視点で徹底的に解説していきたいと思います。

- FC3Sが「やめとけ」と言われる具体的な理由

- ロータリーエンジン特有の維持管理と費用

- 購入前に確認すべき致命的な弱点

- それでも乗り手を魅了するFC3Sの真価

fc3sはやめとけ、と言われる技術的背景

まず、FC3Sが「やめとけ」と言われてしまう要因が、その成り立ちや技術的な特徴に隠されていないか、ちょっと探っていきましょうか。1980年代という時代が生んだ技術の結晶には、現代のクルマにはない強烈な輝きと、それゆえに現代の常識が通用しない「難しさ」が同居しているんですよね。

唯一無二のロータリーと13B-Tの宿命

Retro Motors Premiumイメージ

FC3Sの心臓部といえば、もちろん13B-T型ロータリーターボエンジン。これがFC3Sの魅力の源泉であり、同時に「やめとけ」と言われる最大の理由かもしれません。

ピストンが往復運動する普通のエンジン(レシプロエンジン)とは根本的に構造が違い、おにぎり型の「ローター」が回転運動することでパワーを生み出します。この構造のおかげで、驚くほど軽量かつコンパクトでありながらハイパワーを叩き出せるわけです。

しかもFC3Sに搭載された13B-Tは、世界初とされる「ツインスクロールターボ」を採用しています。これはタービンに向かう排気ガスの通路を2つに分け、低回転域での排気干渉を防ぐ技術で、ロータリーの弱点だった低速トルクの細さやターボラグ(アクセルを踏んでからパワーが出るまでの遅れ)を劇的に改善しようとした、当時のマツダの本気度が伝わってくる技術です。

しかし、この唯一無二の構造こそが、現代のクルマと同じ感覚では扱えない「宿命」を背負っています。ローターの気密性を保つ「アペックスシール」や「サイドシール」といった部品の管理、潤滑のためにオイルを燃焼室で燃やす(消費する)構造など、ピストンエンジンとは根本的に異なるメンテナンス常識が求められるんです。

前期と後期の違いが及ぼす影響

Retro Motors Premiumイメージ

FC3Sには、1989年4月のマイナーチェンジを境に「前期型」と「後期型」が存在します。これが単なるテールランプのデザイン変更(前期はカクカクしたブラックアウト調、後期は丸型3灯、通称「丸テール」)くらいに思っていると、ちょっと注意が必要かもしれません。

結論から言うと、中身は「ほぼ別物」と言っていいほどの大きな違いがあるんです。特にエンジン内部は大きく異なっています。

パワーだけじゃない!前期・後期の決定的差異

中古車選びで必ず知っておきたい、前期型と後期型(MT車)の主な違いをまとめてみました。

| 項目 | 前期型 (1985〜1988) | 後期型 (1989〜1992) |

|---|---|---|

| 最高出力 | 185 PS / 6500 rpm | 205 PS / 6500 rpm |

| 最大トルク | 25.0 kgm / 3500 rpm | 27.5 kgm / 3500 rpm |

| エンジン圧縮比 | 8.5 : 1 | 9.0 : 1 |

| ローター | 標準重量ローター | 軽量ローター |

| 制御 (ECU) | 8bit | 16bit |

| 外観 (代表例) | 角型テールランプ | 丸型3灯テールランプ |

このように、後期型は単純なブーストアップではなく、エンジンを高圧縮化し、ローターを軽量化、さらにECU(コンピュータ)の処理能力も向上させることで、パワーとレスポンスを大幅に向上させています。

つまり、後期型はより高性能で洗練されたんですが、同時に高圧縮化によって(特にチューニング時の)ノッキングに対してデリケートさも増した、と言えるかもしれません。中古車を探す上でも、前期のタフさを取るか、後期の完成度を取るか、この違いは結構大きいポイントかなと思います。

ポルシェを超えたピュアスポーツの代償

FC3Sの開発目標が、なんとあのポルシェ944だったというから驚きですよね。944はエンジンを前に、トランスミッションを後ろに配置する「トランスアクスル」方式で理想的な前後重量配分を実現した、当時の世界最高峰のハンドリングマシンでした。

マツダは、その944を超えるために、トランスアクスルという高コストな手法を選ばず、「圧倒的に軽量コンパクトなロータリーエンジンを、フロントアクスルの後ろ(フロントミッドシップ)に搭載する」という手法で、ほぼ50:50の理想的な重量配分を達成しました。

さらに「DTSS(ダイナミック・トラッキング・サスペンション・システム)」という、コーナリング中に発生する横Gの大きさに応じて、リアタイヤのトー角(進行方向に対する角度)を自動的に制御する野心的なパッシブ4WS(四輪操舵)機構まで搭載したんです。

その結果、車両重量1250kg前後(グレードによる)という軽量な車体と、2430mmという(現代の軽自動車よりも!)短いホイールベースも相まって、カミソリのような鋭いハンドリングを手に入れました。この功績は本物で、北米のIMSA GTUクラスでは100勝以上を挙げるなど、レースシーンでもその実力を証明しています(出典:マツダ モータースポーツの歴史)。

……しかし、これが「乗り手を選ぶ」と言われる理由でもあるんですよね。限界域での挙動がシビアになりがちで、現代の電子制御でガチガチに安定させられたクルマとは違い、乗り手の操作にすべてが委ねられます。それがピュアスポーツの証であり、同時に「やめとけ」と言われる操縦の難しさ(代償)の一つかもしれません。

80年代スポーツカー特有の故障リスク

FC3Sが生まれたのは1980年代。もう製造から30年以上が経過した「ネオクラシック」と呼ばれる領域のクルマです。当然、機械的な部分以外も相応の覚悟が必要です。特に電装系ですね。

原因不明の「幽霊トラブル」に注意

80年代のクルマは、電子制御が本格的に導入され始めた過渡期でもあります。そのため、ECU(エンジンコンピュータ)や各種リレー、メーター基盤などに使われている「ハンダ」が経年劣化で割れたり、配線そのものが硬化・断線したりすることがあります。

症状としては、

- 原因不明のエンジンストール

- アイドリングの不安定

- メーター類が動かない、または誤作動する

- 警告灯が点きっぱなしになる

- エアコンやパワーウインドウが動かない

など多岐にわたります。こうした「幽霊のような」トラブルは、原因特定が非常に難しく、修理する側も膨大な時間とコストがかかるケースが多いんです。これはエンジン本体の健康状態とは別次元の、80年代ハイテクスポーツカー共通のウィークポイントと言えるかもしれません。

致命傷となる錆の特定箇所とは

Retro Motors Premiumイメージ

そして、旧車の宿命とも言えるのが「錆(腐食)」です。これはエンジンの故障よりも厄介で、一度発生すると修理が非常に困難、あるいは不可能な「致命傷」になりかねません。

FC3Sにも、特に錆びやすいとされる「泣き所」がいくつか存在します。

最重要警告!サイドシルの内部腐食

FC3Sで最も警戒すべき錆の発生個所は、サンルーフ装着車のサイドシル(ドアの下のフレーム部分)だと言われています。

これは、ルーフから入った雨水を逃がすドレン(排水路)がホコリなどで詰まると、行き場を失った水がシャシーの骨格であるサイドシルの「内側」に溜まってしまうためです。

その結果、外見は塗装が綺麗でも、内部が錆で朽ち果てている…という最悪のケースが少なくありません。ひどい場合、ジャッキアップポイントにジャッキをかけたら、そのままフロアに穴が開いた、なんていう恐ろしい話も聞くほどです。

その他、定番の錆チェックポイント

- リアハッチのガラス周辺: 水が抜けにくい構造で、ウェザーストリップ(ゴム)の下で錆が進行しやすいです。

- ホイールアーチ(タイヤハウス)の縁: 泥や水が溜まりやすく、ここも錆の定番箇所です。

- フロアパネル: カーペットをめくってみないと分かりませんが、雨漏りや湿気で錆びているケースもあります。

購入前には、可能な限りリフトアップして下回りやサイドシルの状態を徹底的にチェックすることが不可欠ですね。

fc3sはやめとけ? 覚悟を決める維持管理

さて、技術的な背景がわかったところで、次は「じゃあ、実際に維持するには?」という、もっとも現実的な「お金と手間」の話、つまり維持管理と覚悟について見ていきましょう。ここが「やめとけ」と言われる本丸であり、最大のハードルかもしれません。

圧縮抜けとロータリーエンジンの寿命

ロータリーエンジンと切っても切り離せないのが「圧縮抜け」という言葉です。これは、エンジンの心臓部でおにぎり型のローターの頂点についている「アペックスシール」や、側面についている「サイドシール」といった部品が摩耗や破損することによって、燃焼室の気密が保てなくなる(=圧縮圧力が低くなる)現象を指します。

圧縮が抜けると、

- エンジンが(特に温間時に)かかりにくくなる

- アイドリングが不安定になる

- パワーが明らかにダウンする

- マフラーから白煙が出る

といった症状が現れます。これがつまり、ロータリーエンジンの「寿命」を迎えた状態であり、エンジンオーバーホール(O/H)が必要になるサインです。

ピストンエンジンと違って、ロータリーエンジンは構造上、これらのシール類が必ず摩耗する「消耗品」としての側面が非常に強いんです。だから「ロータリーはいつか必ずオーバーホール(O/H)が必要」と言われるわけですね。一般的に10万km前後が目安と言われることもありますが、これはオイル管理などのメンテナンス次第で大きく変わってきます。

中古車選びで失敗しない圧縮の確認

だからこそ、中古のFC3S選びは「圧縮圧力の測定」がすべてと言っても過言ではないかなと思います。

市場には驚くほど安い価格(例えば3000ポンド〜、という海外記事もありますが日本でも同様です)の個体もありますが、そうした個体は「エンジンO/H前提の価格」と考えるべきです。「車両価格+エンジンリビルト費用(数十万〜百数十万円)」で総額を考えないと、買ってすぐに「やめとけ」の罠にハマってしまいます。

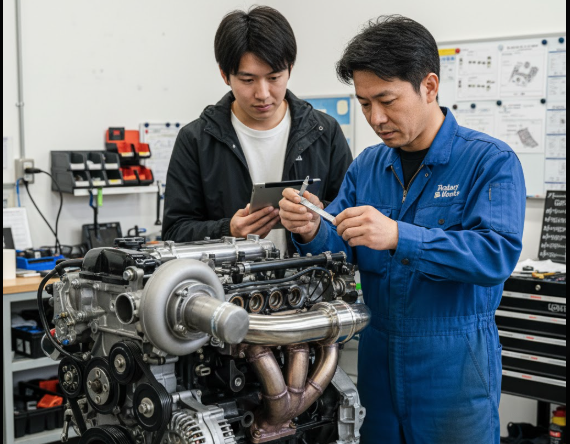

購入時は「圧縮測定」を必須条件に!

Retro Motors Premiumイメージ

購入を検討する際は、必ずロータリーの知識と実績が豊富な専門店などで、専用のコンプレッションテスター(レシプロ用とは違います)を使って、全ローターの圧縮圧力を測定してもらうことを強くおすすめします。

その数値が、その個体の「健康状態」を示す何よりの証拠(カルテ)になりますから。この測定を拒否したり、曖昧にごまかしたりするようなお店での購入は、私なら絶対に避けますね…。

(旧車全般の選び方については、旧車中古車選びで失敗しないためのチェックポイントも参考にしてみてください )

驚愕の維持費と現実的な費用感

もし、購入した個体の圧縮が抜けていたら…あるいは、将来的に寿命が来たら…。そのエンジンO/H費用ですが、状態やどこまで新品部品を使うか、リビルトエンジンに乗せ換えるかにもよりますが、一般的に数十万円から百数十万円かかると言われています。

これはもう、現代のクルマの「車検代」や「修理代」とはまったく別の次元の出費ですよね…。

専門家への相談とトータル予算の重要性

もちろん、これはあくまで「目安」の金額です。O/Hを依頼するショップの技術力や、使用する部品(新品、リビルト品、社外強化品など)によって費用は大きく変動します。

また、エンジンが寿命を迎える頃には、タービンや燃料ポンプ、各種センサー類といった補機類も同時に寿命を迎えているケースがほとんどです。「エンジンだけO/Hして終わり」とはならず、関連箇所のリフレッシュ費用も加算されることを覚悟しなければなりません。

購入予算を考える際は、このO/H費用や将来的なリフレッシュ費用も組み込んだ上で、信頼できる専門店に相談して現実的な見積もりをもらうのが一番確実です。こうした大きな出費も「維持費」として受け入れる覚悟が試されますね。

なぜ燃費を気にしてはいけないのか

燃費の話もよく出ますが…これはもう、はっきり言って「気にしてはいけない領域」かなと(笑)。

ロータリーエンジンはその構造上、燃焼室の形状(表面積が大きい)などから熱効率があまり良くなく、燃費はどうしても悪くなります。ターボ車であるFC3Sなら、街乗りでリッター5km前後、高速道路をゆったり走っても10km/Lに届けば御の字、というのが現実的な数値かと思います。

もちろん個体差や乗り方にもよりますが、現代のエコカーやダウンサイジングターボ車とは比較になりません。ですが、FC3Sにしかないあのフィーリングを味わうための「入場料」のようなものかもしれませんね。

それ以上に大切なのが、次のメンテナンスなんです。

壊れやすい電装系と内装の現実

「80年代スポーツカー特有の故障リスク」の項でも触れましたが、維持していく上で電装系のトラブルは避けられません。そして同じくらい深刻なのが、内装のプラスチック部品の劣化です。

30年以上の歳月と紫外線を経て、当時のプラスチック部品は、その寿命をとうに迎えています。

- ダッシュボードの浮きや割れ

- ドアの内張りやドアハンドルの破損

- エアコン吹き出し口のルーバー(羽)の破損

- 各種スイッチ類の破損や接触不良

これらは「高確率で発生する」と言ってもいいほどのウィークポイントです。そして最大の問題は、こうした内外装の専用部品の多くがメーカー廃盤(生産終了)になっていることです。

「部品が出ない」という現実

オリジナルコンディションを保とうとすると、状態の良い中古部品をネットオークションなどで気長に探すか、海外(特に北米)から取り寄せるか、あるいはワンオフ(特注)で製作する以外に道はありません。

エンジンや足回りといった「走る」部分はなんとかなっても、こうした「内外装」の維持が困難になり、オリジナル状態を保てなくなる…という現実に直面します。

必須のオイルと燃料系メンテナンス

FC3Sを、そしてロータリーエンジンを良いコンディションで維持する上で、他のどんなメンテナンスよりも重要と言えるのがオイル管理と燃料系管理です。これは現代のクルマの常識とはかけ離れているため、徹底的に頭に叩き込む必要があります。

「交換」ではなく「消費」するオイル

ロータリーエンジンは構造上、アペックスシールなどの潤滑のために、オイルを燃焼室に微量ずつ噴射して「オイルを燃料と一緒に燃やす(消費する)」設計になっています。だからオイルは「減る」のが前提であり、定期的な継ぎ足しが必要な場合もあります。

それ以上に重要なのが「交換サイクル」です。ロータリーエンジンは、燃焼ガス(ブローバイ)や未燃焼ガソリンの混入(ガソリン希釈)により、ピストンエンジンの比ではない速度でオイルが「汚染」されます。

そのため、一般的な推奨交換サイクルは2,000〜3,000km毎、もしくは半年ごと(!)と言われています。もちろんオイルエレメント(フィルター)も毎回交換が基本です。このシビアなオイル管理こそが、ロータリーの寿命を左右する最大の鍵なんです。

「詰まり」は「エンジンブロー」直結

Retro Motors Premiumイメージ

もう一つ、メカニックの方が口を酸っぱくして警告するのが、フューエルフィルター(燃料フィルター)の詰まりです。

ターボロータリーは、高負荷時に燃料を多く噴射することで、その気化熱でエンジン(特にローター)を冷却している側面があります。もしフィルターが詰まって燃料供給が少しでも滞ると、燃焼室は「燃調が薄い(リーン)」状態に陥ります。

このリーン状態はターボロータリーにとって致命的であり、一瞬でノッキング(異常燃焼)を引き起こし、アペックスシールを破損させ、エンジンブローに直結する危険があります。

フューエルフィルターは最低でも2年に一回(あるいは車検ごと)の交換が推奨されますし、燃料ポンプやインジェクターも経年劣化で詰まったり性能が低下したりします。これらは「予防整備」ではなく、「エンジンブローを防ぐための必須作業」と考えるべきですね。本当に怖い…。

FC3Sの魅力と「やめとけ」の真意(まとめ)

Retro Motors Premiumイメージ

ここまで読んでいただくと、「やっぱりFC3Sはやめとけ」という言葉が、脅しではなく、非常に重い現実味を帯びた「真実」として聞こえてくるかもしれません。

確かに、いつ内部で進行しているか分からない致命的な錆、いつ発生するか予測不能な電装系の幽霊トラブル、必ずいつかは訪れるロータリーエンジンの寿命(圧縮抜け)、そしてそれを乗り越えるための莫大な維持費と、現代の常識が通用しないシビアなメンテナンス要求…。

これらはすべて、FC3Sというクルマと付き合っていく上で、決して避けては通れない現実です。

でも、それらの膨大な困難さとリスクをすべて知った上で、なお、「モーターのように滑らかで鋭く、どこまでも回っていきそうな独特のエンジンフィール」や、軽量コンパクトなロータリーエンジンをフロントミッドに積んだことによる「カミソリのように鋭く、ヒラリヒラリとコーナーを駆け抜けるハンドリング」を一度でも体験した人は、みんなその麻薬的な魅力の虜になってしまうんですよね。

「fc3s やめとけ」という言葉は、決してこのクルマを否定するものではなく、生半可な覚悟や知識、経済力で手を出すと、クルマもオーナーも不幸になるぞ、という先輩オーナーたちからの愛ある忠告なんだと私は思います。

FC3Sはもはや手軽な「中古車」ではありません。その輝かしい歴史と、維持の困難さ(やめとけの理由)の両方を深く理解し、その上で「この個体を自分が守り抜く」という強い意志と相応の経済力、そして信頼できる主治医(専門店)を持つ者にのみ、所有が許される特別な「文化遺産」なのかもしれませんね。

この記事が、あなたの「覚悟」を決めるための一助になれば幸いです。