セリカは1970年に初代モデルが登場して以来、7代にわたって独自の進化を遂げてきたトヨタのスペシャリティカーです。本記事では、歴代モデルのスタイルや走行性能、注目された仕様などを世代別に整理しながら紹介します。

初代セリカの“ダルマ”と呼ばれる丸みのあるフォルムから、6代目での3ナンバーボディ化、さらに軽快さを強調した7代目まで、それぞれのクーペデザインの変化や技術革新には時代背景が色濃く反映されています。加えて、歴代 テールランプの意匠や各世代で評価された人気グレードなども取り上げ、視覚的な違いがわかる歴代 画像の要素も織り交ぜながら構成しています。

これからセリカについて詳しく知りたい方や、改めてその歴史を振り返りたい方にも役立つよう、幅広い情報を網羅しています。

-

セリカの歴代モデルごとの特徴や違いがわかる

-

歴代テールランプやクーペデザインの変遷が理解できる

-

各世代の人気モデルや評価された理由が整理できる

-

セリカと派生モデルの関係性や技術革新の流れが把握できる

セリカの歴代人気モデルの魅力をモデル別に紹介

- 初代セリカとダルマの由来

- セリカの歴代テールランプの変遷

- セリカのクーペのデザインの進化

- 3代目セリカがラリーで残した功績

- 4代目セリカとGT-FOURの登場

初代セリカとダルマの由来

初代セリカは1970年に登場し、日本初のスペシャルティカーとして高い評価を得ました。このモデルは「未来の国からやってきたセリカ」というキャッチコピーで話題を集め、当時の若者を中心に人気を博しました。販売当初は2ドアクーペのみの設定で、後に3ドアリフトバック(通称LB)が追加されることで選択肢が広がり、さらに注目を集めることとなります。

この初代モデルには「ダルマセリカ」という愛称が存在します。名前の由来には諸説ありますが、最も有力なのはそのボディ形状にあります。丸みを帯びたフロントフェイスとふくよかなボディラインが、達磨(だるま)のように見えることから、自然とその愛称が付けられたのです。また、メッキ仕上げのラップアラウンドタイプバンパーが、正面から見ると達磨のひげ面を連想させるとも言われています。

初代セリカの魅力は外観だけにとどまりません。当時としては画期的だった「フルチョイスシステム」が導入され、エンジン、内装、変速機などを自由に選べる仕様になっていました。ただし、最上級グレードにあたる「1600GT」に関しては専用設計となっていたため、フルチョイスの対象外です。これはヤマハ製の高性能DOHCエンジンを搭載していたためで、走行性能を重視する層から圧倒的な支持を受けました。

ただし、初代セリカには注意点も存在します。今となっては旧車に分類されるため、部品の入手やメンテナンスが困難なこともあります。とくに、専用パーツを多く使用しているGTグレードでは、当時の純正パーツが手に入りにくくなっており、リストアを検討する際には相応の準備が必要です。

このように、初代セリカは技術面とデザイン面の両方において、当時のトヨタがいかに新しい試みに挑戦していたかを物語る車です。その丸みを帯びた姿から「ダルマ」の名を冠した背景には、日本のクルマづくりに対する遊び心と情熱が込められていたといえるでしょう。

セリカの歴代テールランプの変遷

セリカはモデルチェンジを重ねる中で、テールランプのデザインにも明確な個性と進化が見られます。テールランプはリアビューの印象を大きく左右する要素であり、セリカの各世代を象徴するデザインとして重要な役割を果たしてきました。

初代セリカでは、丸みを帯びたリアに小ぶりでシンプルな横長ランプが装備されていましたが、1972年のマイナーチェンジでテールランプが2ピース構成に変わり、アンバーの方向指示灯が独立して配置されるようになります。1973年に登場したリフトバックモデルでは、縦型5連テールランプを採用し、スポーティな印象を強めました。

次の2代目モデルでは、時代の変化に合わせてより角ばった形状のリアに変更され、前期型では横長のシンプルなランプを使用。1979年のマイナーチェンジでは、角型4灯ヘッドライトに合わせてテールランプもリニューアルされ、リアコンビネーションランプのデザインも一新されました。これにより、視覚的な統一感が生まれ、車全体の洗練度が高まりました。

3代目では、よりワイド感を意識したテールランプ配置が取られ、ランプのサイズも拡大されました。さらに、GTグレードなどの上級モデルでは、リアスポイラーや専用ガーニッシュが組み合わされ、個性が強調されました。4代目以降は、ランプの形状が直線から曲線へと変化し、エアロデザインとの一体感が増していきます。

5代目、6代目ではテールランプが大型化し、バンパーと一体感を持たせたデザインが特徴的でした。これにより、後方から見た際の存在感が大きく向上しました。特に6代目では、ボディが3ナンバー化されたこともあり、テールランプの横幅がよりワイドに取られています。

7代目においては、流れるような縦長のリアデザインに合わせて、シャープで細長いランプが採用され、現代的かつスタイリッシュな印象を与えました。この変化により、スポーツカーらしい軽快さがリアビューにも表れるようになっています。

このように、セリカのテールランプは世代ごとにそのデザインが大きく異なります。時代ごとのデザイン傾向や安全基準、技術進化を反映しながら、セリカはリアスタイルの魅力を磨き続けてきました。ただし、旧型モデルの純正テールランプは中古市場でも高値がつく傾向があり、メンテナンスには注意が必要です。

セリカのクーペのデザインの進化

セリカはクーペスタイルを基本としながらも、世代を重ねるごとに大胆なデザインの変化を遂げてきました。クーペとは、2ドアでスポーティな外観を持つ車のことを指し、セリカはまさにその代表格として認知されてきました。

初代セリカのクーペは、直線を基調としたすっきりとしたボディラインに、軽快で未来感のあるデザインを採用していました。特徴的なのは、リアにかけてなだらかに下がるルーフラインと、短いトランクリッドによるバランスの良さです。この時点で既に、クーペとしての理想的なプロポーションを実現していたといえます。

2代目では、より角張ったラインが採用され、アメリカのマッスルカーを彷彿とさせるダイナミックなフォルムが特徴的でした。このモデルは、セリカらしさを残しつつ、ボリューム感と存在感を高めたことで、国内外で高く評価されました。

3代目・4代目にかけては空力性能が意識されたデザインへと移行し、低く構えたスタンスとワイドなスタイルが印象的です。特に4代目は、前輪駆動化と同時に一体感のあるエクステリアを実現し、より都会的で洗練された印象を与えました。

5代目では、丸みを帯びたボディが採用され、「未来感覚」というテーマに基づいたエクステリアが特徴です。このデザインは一部のユーザーからは賛否が分かれましたが、当時のトレンドを取り入れた意欲的な挑戦でもありました。

6代目ではクーペボディの幅が拡大され、3ナンバー化されたことで、クーペとしての迫力と風格が一段と増しました。また、スーパーストラットサスペンションによって足回りの性能も強化され、デザインと走行性能が一体化された印象を与えています。

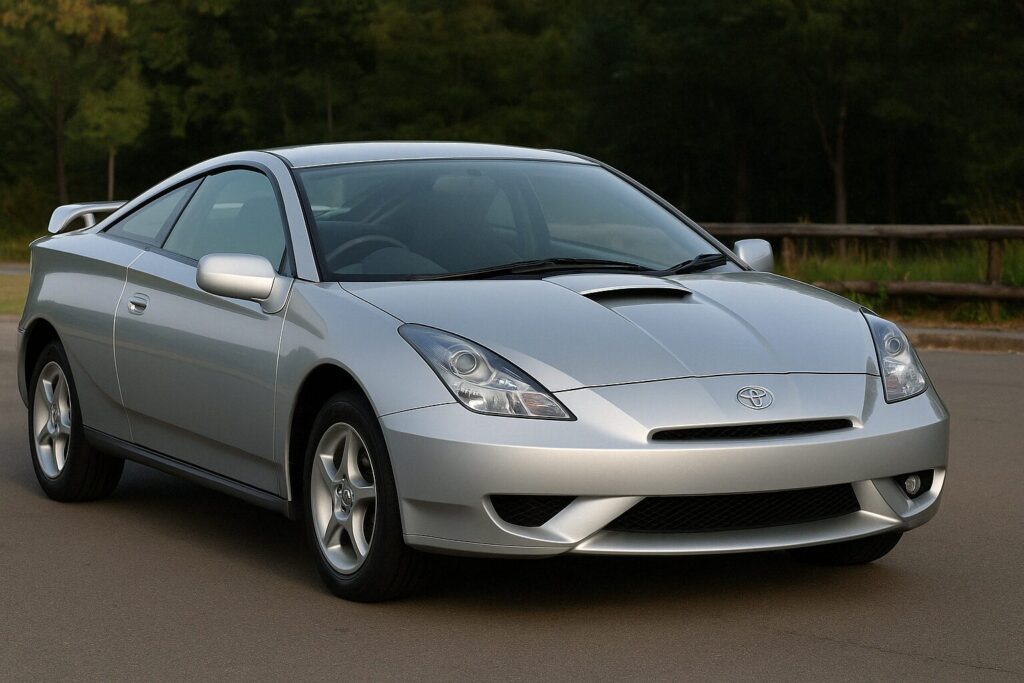

7代目では、従来の曲線的なフォルムから一転して、シャープで直線的なラインに変化。特にフロントマスクとリアデッキの構成に大胆な段差が設けられ、現代的で軽快な印象を演出しています。このスタイルはライトウェイトスポーツカーとしての方向性を強く打ち出しており、セリカの集大成ともいえるデザインでした。

ただし、代を重ねるごとにユーザー層の変化や市場トレンドの影響を受け、クーペスタイルの在り方も変化しました。特に7代目以降は、GT-FOURなどの高性能モデルが廃止され、シンプルなラインナップに落ち着いた点は賛否両論ある部分です。

セリカのクーペデザインは、時代ごとの美意識や性能の要求に応じて大胆に姿を変えながらも、一貫して「走りの楽しさ」と「スタイルの魅力」を表現し続けてきた存在と言えるでしょう。

3代目セリカがラリーで残した功績

3代目セリカ(1981年〜1985年)は、それまでのイメージを一新し、モータースポーツ、とくに世界ラリー選手権(WRC)での存在感を急速に高めた世代です。とくに1980年代前半のWRCにおいて、トヨタ・チーム・ヨーロッパ(TTE)が本格的に参戦を強めた時期と重なっており、セリカの名を世界に知らしめるきっかけにもなりました。

このモデルの特徴は、FR(後輪駆動)からスタートし、後期型である「セリカ・ツインカムターボ(TA64型)」がラリー用に開発された点にあります。TA64は、当時のグループB規定に対応するために生産されたホモロゲーションモデルで、240馬力以上を発揮するターボエンジンと軽量ボディを武器に過酷なラリーシーンを走り抜けました。

この時代、ラリーの舞台は舗装路だけでなく、グラベル(未舗装路)や雪道といった過酷な路面が中心でした。3代目セリカのラリー仕様車は、そんな環境下でも高い耐久性とスピードを両立させ、特にアフリカのサファリラリーやコートジボワール・ラリーで圧倒的な強さを見せました。これらの大会は、車両にとって最も過酷とされるイベントで、エンジンの信頼性や車体剛性、整備性が試される場でもあります。

1984年にはビヨルン・ワルデガルドがドライブするセリカがサファリラリーで優勝を果たし、トヨタとして初めてWRCにおける総合優勝を記録しました。この勝利は、トヨタというブランドが世界のラリーシーンで通用することを証明し、後のGT-FOUR時代に繋がる重要な礎となります。

一方で、当時はまだフルタイム4WDが普及しておらず、セリカはFRで戦っていたため、雪道やターマック(舗装路)では4WD勢に苦戦する場面も見られました。しかし、未舗装路での粘り強い走行性能やエンジンのパワーは十分に通用しており、「アフリカの王者」と称されるほどの評価を受けています。

こうした成果は、単なる戦績だけではありません。WRCでの活躍はセリカという車種のブランド力を高め、日本国内においてもスポーツカーとしての評価を大きく押し上げました。現在でも、TA64型のラリーモデルはコレクターズアイテムとして高値で取引されており、その功績の大きさがうかがえます。

このように、3代目セリカはWRCという過酷な舞台で「戦う車」として確かな実績を残し、後に続くGT-FOUR世代へとラリーのDNAをつなぐ重要な役割を担ったモデルといえるでしょう。

4代目セリカとGT-FOURの登場

1985年に登場した4代目セリカは、セリカの歴史において最も大きな転換期の一つとなりました。この世代で最も象徴的な出来事は、なんといっても「GT-FOUR」の誕生です。GT-FOUR(ST165型)は、セリカとして初のフルタイム4WDシステムとターボエンジンを搭載した本格スポーツモデルで、トヨタのWRC制覇に向けた切り札として開発されました。

それまでの3代目までは後輪駆動(FR)だったセリカが、4代目で前輪駆動(FF)へと基本構造を変更したこと自体が大きな変革でしたが、GT-FOURはそれとは別に、専用の4WDシステム「フルタイム4WD」を搭載することで、悪路や雪道などの過酷な路面でも圧倒的な走破性を実現しました。さらに、2.0Lターボエンジン(3S-GTE型)によって高出力とレスポンスを両立しており、公道用モデルでありながらもラリー車と同等のポテンシャルを持っていたことが大きな特徴です。

GT-FOURの登場により、セリカはWRCでの本格的な勝利を目指す体制へと移行します。実際、1988年からWRCに投入されたST165型は、初戦こそ苦戦したものの、着実に改良を重ね、1990年にはカルロス・サインツのドライビングにより、日本車として初めてWRCドライバーズチャンピオンを獲得しました。これは、トヨタにとっても、日本のモータースポーツ史においても画期的な出来事です。

GT-FOURについてはこちらでも詳しく解説しています。

GT-FOURはその後も進化を続け、5代目のST185型、6代目のST205型へと受け継がれていきますが、その原点がこの4代目にあります。ST165は、耐久性・信頼性・パフォーマンスのバランスが取れており、現在でも旧車ファンやWRCマニアから高く評価されている1台です。

一方で、GT-FOURは高性能なぶん、維持費や整備コストがかかるというデメリットもあります。特に4WD機構やターボ関連の部品は年数が経つと劣化しやすく、整備知識のある専門店での対応が求められます。また、部品の入手も年々難しくなっているため、オーナーには相応の覚悟と愛情が必要です。

それでもGT-FOURは、多くのファンにとって「セリカ=ラリー」というイメージを決定づけたモデルであり、単なる市販車の枠を超えた象徴的な存在でした。4代目セリカは、このGT-FOURの登場によって一気にスポーツカーとしての存在感を高め、セリカという車名を世界レベルに押し上げた歴史的な1台といえるでしょう。

セリカ歴代人気モデルを振り返る

- 歴代のスタイルの変化

- 歴代の人気モデルと評価された理由

- 6代目セリカと3ナンバーボディ化

- 7代目セリカがもたらした軽快感

- 歴代セリカの中で特に人気の高いモデル

- セリカの歴代技術革新まとめ

- 歴代セリカと派生モデルの関係性

歴代のスタイルの変化

セリカは、1970年の初登場から2006年の生産終了まで、およそ36年間にわたり7代にわたってモデルチェンジを繰り返してきました。その間、デザインは時代のニーズや流行に応じて大きく変化し、それぞれの世代が独自のスタイルを持っています。画像を見比べることで、セリカの進化の軌跡がより明確に感じられます。

初代セリカ(A20/35型)は、シャープなノッチバックスタイルと直線的なボディラインが特徴で、アメリカ車を意識したデザインが印象的です。この時代は「スペシャリティカー」という言葉が注目され始めた時期で、セリカはその筆頭として登場しました。いわゆる“ダルマセリカ”と呼ばれる丸みを帯びたフォルムが愛されました。

2代目(A40/50型)では、ボディがより角ばり、重厚感のある雰囲気に。フロントマスクがワイドになり、全体的に精悍さを増しています。

3代目(A60型)は、エッジの効いたデザインに進化し、リトラクタブルヘッドライトを採用。スポーティさが前面に出されました。画像を見ると、この世代から「走り」を意識したスタイルへとシフトしていったことが分かります。

4代目(T160型)では、FF化に伴い全体のシルエットが大きく変化しました。曲線を取り入れた滑らかなフォルムとなり、空力性能も重視されたデザインへと進化。特にGT-FOURのワイドフェンダー仕様は、画像で比較すると一目瞭然の迫力です。

5代目(T180型)と6代目(T200型)は、さらに曲線的なラインが強調され、いわゆる“丸みのあるスポーツクーペ”としての性格が明確になります。前後のデザインバランスや低く構えたスタンスが、当時のスタイリングトレンドに合致していました。

そして7代目(T230型)では、再びシャープなラインへと回帰。全体的に低くワイドな印象を与え、若年層向けにスポーティさと軽快さを強く打ち出しました。こうして歴代モデルの画像を比較すると、セリカがただ古くなったのではなく、その時々の市場や性能、スタイルに合わせて柔軟にデザインを進化させてきたことがよく分かります。

つまり、セリカのスタイル変遷は、単なる見た目の違い以上に、時代ごとの技術とトレンドを反映した“流れ”であることが、画像からも読み取れるのです。

歴代の人気モデルと評価された理由

セリカはその長い歴史の中で、世代ごとに異なる人気モデルが生まれてきました。どの世代が好まれたかは、その時代のカーライフスタイルや走行性能、デザインの方向性に大きく関係しています。ここでは、特に評価の高かったモデルと、その理由について整理してみます。

まず、初代セリカ(A20型)の1600GTは登場当時から話題を集め、手頃な価格でスポーティな走りを楽しめる車として大ヒットしました。今でこそクラシックカーとして価値が高まっていますが、当時は“手の届くスポーツカー”として多くの若者に支持されたのです。その背景には、DOHCエンジン搭載やシャープな外観デザインがありました。

次に人気を集めたのは、3代目の後期モデルである「セリカ・ツインカムターボ(TA64型)」です。これはラリーのホモロゲーションモデルとして登場し、WRCでの活躍によって世界中のファンから注目されました。単なる市販スポーツカーではなく、“本物の競技車両”としてのステータスが魅力となりました。

また、4代目以降に登場したGT-FOURシリーズも外せません。とくに5代目(ST185型)は、WRCで複数のタイトルを獲得した実績を持ち、市販車にもその技術が反映されている点が評価されました。走行性能と信頼性を両立したGT-FOURは、スポーツカーとしての完成度が非常に高く、多くのファンに支持されました。

一方、最終型となる7代目セリカも別の意味で人気を博しました。全体的に車重が軽く、エンジン出力も扱いやすいバランスだったことから、初心者やライトユーザーにも受け入れられたのです。特にスタイリングは若年層に響くシャープなフォルムとなり、“走る楽しさ”を身近に感じられる存在でした。

これらの評価されたモデルに共通しているのは、明確な個性と市場に合わせた魅力の提示です。パフォーマンス重視の時代には走りの性能を、デザイン重視の時代にはルックスの魅力を。セリカは常に変化を恐れず、その時代の“理想のスポーツカー像”を提示してきました。

6代目セリカと3ナンバーボディ化

6代目セリカ(T200型)は、1993年に登場し、それまでの5代目と比べてボディサイズが一回り拡大されました。これにより、従来の5ナンバーサイズから3ナンバーサイズへと移行したのが大きな特徴です。車両の幅が広がったことで、税制上の区分も変更され、維持費面での負担が増すことになりましたが、それ以上にユーザーにとっては多くの変化がありました。

まず、3ナンバー化されたことでボディのワイド感が増し、デザインにもより迫力が出ました。フロントフェイスの大胆な造形や、リアの張り出したフェンダーラインなど、見た目から“走りの車”という印象を強く与えるスタイルとなっています。また、インテリア空間もわずかに広がり、居住性や快適性の面でも向上が見られました。

しかし、その一方で税金や保険料の上昇により、若年層ユーザーにとっては手の出しにくいモデルになったことも事実です。また、都市部では3ナンバー車に対する駐車制限や扱いづらさを感じる声も少なくありませんでした。

とはいえ、6代目セリカはそのデザインと性能で一定の評価を得ており、とくにGT-FOUR(ST205型)はその世代の頂点として存在感を放ちました。WRCの舞台でも活躍し、当時のトヨタが本気でスポーツカーを作っていたことを示す代表例といえるでしょう。

結果として、3ナンバーボディ化はセリカにとって単なるサイズ変更以上の意味を持っていました。見た目の印象、走行安定性、ブランドイメージすべてに影響を与え、セリカがより“本格的なスポーツカー”へと進化するためのステップとなったのです。

7代目セリカがもたらした軽快感

7代目セリカ(T230型)は、1999年に登場し、それまでのセリカのイメージを刷新する大胆なモデルチェンジを果たしました。この世代の最大の特徴は、何といっても軽快な走行性能にあります。コンセプトとしては「若返り」や「運動性能の向上」が掲げられ、従来のやや重量感あるモデルとは一線を画したスタイルと走りを実現しています。

まずボディは徹底的に軽量化され、ベースグレードで約1,100kg前後と、同クラスのスポーツクーペの中でも非常に軽い部類に入ります。その軽さは、コーナリング性能や加速レスポンスにダイレクトに反映され、まさに「気持ちよく走れるクルマ」として高く評価されました。トヨタはこのモデルにおいて、「走る楽しさ」を追求した設計を全面に押し出し、実用性や快適性よりもスポーツ性を優先したのです。

また、エンジンは1.8リッターの直列4気筒「2ZZ-GE型」(上位グレードの“SS-II”に搭載)を採用し、190馬力を発生。可変バルブタイミング機構(VVTL-i)によって高回転域での伸びやかさを実現しており、まるでバイクのようなフィーリングを味わえるのが特徴です。軽い車体との組み合わせによって、街乗りはもちろん、ワインディングやサーキット走行でもその持ち味が発揮されます。

さらに、デザイン面でも斬新な印象を与えました。シャープでエッジの効いたボディラインは、当時のトヨタ車の中でも異彩を放っており、若いドライバーやカスタムユーザーを中心に注目を集めました。特に前後のランプデザインや低く構えたボディフォルムは、機能美と視覚的な軽快感を両立させています。

一方で、快適性や高級感を求める層からは、簡素な内装や遮音性の低さに対する指摘もありました。ただし、そうした点も「純粋に走りを楽しむクルマ」として割り切れば、大きなマイナスにはなりません。

このように、7代目セリカは「軽快に走ること」を最優先に設計されたモデルであり、その方向性は多くのドライバーに支持されました。車重、エンジン特性、ボディ剛性といった要素がバランス良く調和したことで、セリカの集大成ともいえる一台に仕上がっています。

歴代セリカの中で特に人気の高いモデル

セリカは7代にわたって多様な進化を遂げてきましたが、その中でも特に人気が高かったモデルとして、多くのファンから今なお支持されているのが「5代目セリカ GT-FOUR(ST185型)」です。このモデルは1990年に登場し、WRC(世界ラリー選手権)での活躍によって“本物のスポーツカー”として世界的に注目を集めることとなりました。

ST185型の最大の特徴は、フルタイム4WDとターボエンジンを組み合わせたパワートレインです。この構成は、単なるカッコいいクルマではなく、「本気で速いクルマ」として仕上がっており、実際に1990年代のWRCにおいて優勝を重ねました。とくに1993年には、トヨタがコンストラクターズチャンピオンを獲得するなど、その戦績は輝かしいものがあります。

また、このモデルには「ホモロゲーションモデル」という位置づけもありました。つまり、ラリー参戦に必要な市販モデルとして生産されたことで、一般ユーザーでも“競技仕様のセリカ”に乗れるという特別感があったのです。専用のインタークーラーや足回り、強化されたボディ構造など、当時としてはかなり本格的な装備が市販車に反映されていた点も大きな魅力でした。

デザインも当時のトヨタ車の中では非常に洗練されており、丸みを帯びたボディラインと流れるようなサイドシルエットは、90年代らしいエアロダイナミクスを感じさせます。特にGT-FOURの専用バンパーやボンネットのエアダクトは、性能と見た目の両方を満たすアイコン的存在となっていました。

一方で、価格や維持費が高めだったため、万人向けとは言い難い面もありました。しかし、そうしたハードルを乗り越えてでも所有したいと考えるファンが多く、今でも中古市場で高値を維持しています。レストアや海外輸出の需要も高まっており、長年にわたって価値が下がりにくいモデルといえるでしょう。

このように、ST185型GT-FOURは、セリカの歴史の中でもひときわ輝きを放つ存在です。デザイン、走行性能、レース実績、すべてを高いレベルで兼ね備えており、“最も完成されたセリカ”として名を残しています。

セリカの歴代技術革新まとめ

セリカは、1970年の初代登場から2006年の生産終了まで、約36年間にわたりトヨタが送り出してきたスポーツモデルです。この長い歴史のなかで、技術革新の積み重ねが常に行われてきました。世代ごとに異なる技術的チャレンジが盛り込まれており、それがセリカの魅力の源泉とも言えるでしょう。

初代セリカでは、日本初のスペシャリティカーとして「選べる装備(セリカ・セレクション)」という斬新な販売方式が導入されました。これは、エンジン・内装・外装などを自由に組み合わせて注文できるもので、ユーザーが自分だけのセリカを作れるという個性重視のスタイルが高く評価されました。

1980年代に入ると、セリカは前輪駆動(FF)への移行を果たします。これは3代目から導入された大きな転換点であり、軽量化と燃費性能の向上を目的としたものでした。また、FF化によってエンジンレイアウトの自由度が増し、室内空間の効率化も進められています。

さらに4代目以降は、GT-FOURに代表されるフルタイム4WDシステムの搭載や、ターボエンジンとの組み合わせが大きな話題を呼びました。WRCへの参戦を視野に入れた開発により、市販車としては非常に高いレベルの走行性能を備え、競技ベース車としても確固たる地位を築きました。

6代目では、3ナンバーボディ化によるプラットフォーム刷新が行われ、ボディ剛性や衝突安全性の強化も推進されています。そして最終モデルとなる7代目では、VVTL-iエンジンによって高回転域での伸びやかな加速性能を実現し、若年層をターゲットにしたスポーティな味付けが施されました。

このように、セリカは時代ごとの技術ニーズや市場の動きに柔軟に対応しながら進化を遂げてきたモデルです。新しい技術に積極的に挑戦し、その成果を市販モデルに反映させることで、常に先進的な存在であり続けました。セリカの歴代モデルは、単なるデザインや速さだけでなく、技術革新の歴史そのものを体現しているとも言えるでしょう。

歴代セリカと派生モデルの関係性

セリカの歴史を語るうえで見逃せないのが、その派生モデルとの関係性です。セリカは単体で完結するモデルではなく、多くの派生車種や姉妹車を生み出してきました。こうした車種はそれぞれ異なるキャラクターを持ちつつ、セリカの技術やデザイン、コンセプトをベースに発展していきました。

最も代表的な派生モデルのひとつが「セリカXX(ダブルエックス)」です。これは1978年から日本市場向けに販売されたモデルで、セリカの上級グレードとして登場しました。ロングノーズ・ショートデッキのクーペスタイルを継承しつつ、大型エンジンの搭載や高級装備が特徴でした。その後、セリカXXは北米市場では「スープラ」の名で展開され、最終的にはセリカから独立したスポーツカーへと発展していきます。

もうひとつ重要なのが「セリカ・カムリ」です。これは1979年にセリカのプラットフォームを流用して誕生した4ドアセダンで、現在のカムリへとつながる系譜の始まりでもあります。当時、セリカは2ドア中心のスポーツイメージが強かったため、ファミリー向けの4ドアモデルが派生するのは異例でしたが、結果的には大成功を収め、トヨタの主力セダンとしての地位を確立しました。

また、ピックアップトラックとして開発された「セリカ・レシーダ」など、一風変わった派生も存在します。これは北米市場向けの特殊なモデルであり、セリカのシャシーとデザインを流用しながらも、ユーティリティ性を重視した構成となっていました。

このように、セリカを母体とした派生モデルは単なるバリエーションにとどまらず、トヨタの新たなブランド展開や市場開拓に大きく貢献しています。各モデルは、それぞれ異なる目的やユーザー層に合わせて作られており、それがセリカの多面的な魅力を一層深める結果となっています。セリカはスポーツカーとしての存在だけでなく、トヨタの車種戦略の要となった車でもあるのです。

セリカ歴代人気モデルの魅力と進化を総括して振り返る

-

初代セリカは日本初のスペシャルティカーとして登場

-

丸みを帯びた外観から「ダルマセリカ」と呼ばれた

-

テールランプは世代ごとにデザインが大きく変化した

-

クーペデザインは直線から曲線、そしてシャープな線へと推移

-

3代目セリカはWRCでラリー実績を残した重要なモデル

-

4代目でGT-FOURが誕生しフルタイム4WDを初搭載

-

歴代の画像を比較すると時代ごとのスタイル変化が分かる

-

モデルごとに異なる人気理由があり市場ニーズを反映している

-

6代目は3ナンバー化によりボディの迫力が増した

-

7代目は軽量化とシャープなデザインで軽快な走りを実現

-

5代目GT-FOURは特に人気が高くWRC戦績も優秀

-

初代から最新型まで技術革新を重ねてきたモデル群である

-

FF化やVVTL-i導入など時代ごとに革新的技術を採用

-

セリカXXやセリカ・カムリなど派生モデルも多く存在する

-

スポーツ性とユーザー層の変化に柔軟に対応し続けた