Retro Motors Premiumイメージ

1970年代の日本のモータリゼーションを象徴する一台、トヨタ TE27。その名を冠する「カローラレビン」と「スプリンタートレノ」は、誕生から半世紀以上が経過した今なお、多くの旧車ファンを魅了してやみません。

しかし、この伝説的な二台の購入を検討する際に「TE27 レビン トレノ 違いって具体的に何?」という根本的な疑問を抱く方も少なくないでしょう。

この記事では、レビンとトレノの名前の由来といった基礎知識から、一見しただけでは分かりにくいTE27の見分け方、特に外装やグリルの具体的な差異について、写真や図解を交えるように徹底的に掘り下げます。

さらに、この車の心臓部である伝説のTE27エンジン、2T-Gのスペックや、当時の馬力に関する客観的な評価、そしてTE27が誕生した熱気あふれる時代背景にも深く触れていきます。

現代のオーナー視点から見れば、レビンとトレノの人気はどっちが高いのか、驚くほど高騰している現在のte27レビンとトレノの中古相場、そして避けては通れないTE27の維持費や税金の問題、さらにはte27をフルレストアする際のリアルな費用感まで、気になる情報を網羅しました。

加えて、購入後にあなたのカーライフを支える信頼できるte27専門店の探し方、個性を表現するTE27のカスタム事例、そして実際のTE27オーナーの評価も交えながら、あなたのあらゆる疑問に多角的に答えていきます。

この記事で分かること

- レビンとトレノの具体的な外装の違い

- 共通の心臓部2T-Gエンジンの詳細な性能

- 現代における中古車相場や維持費の目安

- 購入を検討する際の注意点や専門店の探し方

TE27のレビンとトレノ、違いは「顔」だけ?徹底比較

- TE27が誕生した時代の背景

- 「稲妻」と「雷鳴」レビンとトレノの名前の由来

- TE27の見分け方は外装グリルにあり

- TE27のエンジン2T-Gスペックと馬力

- 当時の人気はレビンとトレノどっち?

- 実際のTE27オーナーからの評価

TE27が誕生した時代の背景

Retro Motors Premiumイメージ

TE27型カローラレビンとスプリンタートレノが産声をあげた1970年代初頭は、日本が「いざなぎ景気」と呼ばれる空前の好景気に沸き、経済的な豊かさが国民生活に浸透し始めた時代でした。

自動車産業もその波に乗り、マイカーは高嶺の花から一般家庭の必需品へと変化。人々は車に単なる移動手段以上の価値、すなわち自己表現のツールとしての楽しさやステータスを求め始めていました。

この時代の若者文化とモータースポーツは密接に結びついていました。特に、日産自動車のスカイラインGT-R(ハコスカ)がツーリングカーレースで連戦連勝を重ね、その強さは社会現象にまでなります。

レースでの活躍が市販車の人気に直結する、という分かりやすい構図が成り立っていたのです。この日産の独走に対し、トヨタは「打倒GT-R」を掲げ、新たな高性能モデルの開発を急務としていました。

「羊の皮を被った狼」という哲学

そこでトヨタが打ち出したコンセプトが「羊の皮を被った狼」です。

これは、莫大な開発費がかかる専用設計のスポーツカーではなく、基幹車種であるカローラ/スプリンターという「羊(大衆車)」の軽量な車体に、レースのノウハウを注ぎ込んだ高性能なエンジンという「狼(心臓部)」を移植する手法でした。

これにより、圧倒的なパフォーマンスを、比較的安価で提供することが可能になったのです。

TE27は、まさに当時の若者たちが抱いていた「速いクルマが欲しい、でも高価なスポーツカーには手が届かない」という渇望に、完璧な形で応える一台でした。

「稲妻」と「雷鳴」レビンとトレノの名前の由来

Retro Motors Premiumイメージ

TE27が「レビン」と「トレノ」という二つの名前を持つ理由は、当時のトヨタが敷いていた巧みな販売チャネル戦略にその答えがあります。

現在のトヨタが全車種全店舗扱いへと移行するずっと前、販売系列ごとに明確な個性とターゲット層が設定されていました。

- トヨタカローラ店:主にファミリー層をターゲットとし、大衆車カローラを中心にラインナップ。

- トヨタオート店(後のネッツ店):より若者やパーソナルユースを意識し、カローラの兄弟車スプリンターなどを販売。

それぞれの販売店が、顧客を惹きつけ、ブランドイメージを牽引するための象徴的なモデル、いわゆる「ハローカー」を必要としていました。

ハローカーは、その店の「顔」として、他の車種の販売促進にも繋がる重要な役割を担っていたのです。

そこで、TE27という共通の高性能プラットフォームを使いながら、それぞれの販売チャネルの客層に響くよう、意図的に異なるデザインと名前を与えた双子車が開発されました。

そのネーミングは、両車のコンセプトとキャラクターを詩的に表現しています。

車名に込められた意味

- レビン(Levin):古期英語で「稲妻」を意味します。閃光のように鋭く、洗練されたイメージです。

- トレノ(Trueno):スペイン語で「雷鳴」を意味します。力強く、情熱的な響きを持ちます。

同じ自然現象でありながら、光と音という異なる側面を持つ「稲妻」と「雷鳴」。

この卓越したネーミングにより、「速く、刺激的」という共通のDNAを持ちながらも、それぞれが独自のアイデンティティを確立することに成功しました。

これは、実質的に開発コストを抑えながら市場占有率を最大化するという、非常に高度なマーケティング戦略の賜物でした。

TE27の見分け方は外装グリルにあり

Retro Motors Premiumイメージ

レビンとトレノの本質的な違いは、エンジンやシャシーといった走行性能ではなく、オーナーが常に目にすることになるエクステリアデザイン、特にその「顔」と「後ろ姿」に集約されています。

これらの差異は、開発コストを抑えつつも、消費者に「選ぶ楽しさ」を提供するための意図的な演出でした。

その違いは1972年3月の発売から、わずか5ヶ月後の同年8月に行われたマイナーチェンジでさらに洗練され、それぞれの個性が明確化されました。

前期型と後期型でのデザイン変遷

フロントマスクは最も分かりやすい識別点です。前期型レビンが水平基調のグリルでワイド&ローを強調したのに対し、前期型トレノは六角形をモチーフにした十字グリルで、より複雑でアグレッシブな表情を持っていました。

後期型になると、レビンはエンブレムデザインが変更され、トレノはよりレーシーなイメージの台形ハニカムグリルと新しいデザインのヘッドライトベゼルを採用し、両者のキャラクターの違いは決定的なものとなります。

リアプロファイルも同様に、明確な差別化が図られています。

前期型レビンはスマートな横長一体型テールランプで都会的な印象を与える一方、トレノは独立したブロック型ランプで力強さを演出。後期型では、レビンは視認性向上のためウインカーを外側に移設し、トレノは外側が上下2分割となり下段がウインカーとなる新デザインに変更されました。

レビンとトレノの詳細な差異一覧

| 項目 | カローラレビン (TE27) | スプリンタートレノ (TE27) |

|---|---|---|

| 販売チャネル | トヨタカローラ店 | トヨタオート店 |

| フロントグリル(前期) | 水平基調スラットデザイン | 六角形モチーフ・十字デザイン |

| フロントグリル(後期) | エンブレムデザイン変更 | 台形ハニカムデザイン |

| リアランプ(前期) | 横長一体型デザイン | 独立ブロック型デザイン |

| リアランプ(後期) | ウインカー外側移設、メッキ縁取り追加 | 上下2分割デザイン(下段ウインカー) |

| 全長 / 車両重量 | 3,955 mm / 855 kg | 3,970 mm / 865 kg |

| ボディカラー名(オレンジ系) | モンテローザオレンジ | ヘイトアッシュベリーオレンジ |

| ボディカラー名(グリーン系) | インディアナポリスオリーブ | デイトナオリーブ |

注目すべきは、外装デザインの違いが、全長で15mm、車重で10kgというスペック上の差異を生んでいる点です。

さらに、塗料自体は同じでも、サーキット名や地名を用いた異なるカラー名を設定することで、各モデルのブランドイメージを巧みに差別化していました。

TE27のエンジン2T-Gスペックと馬力

Retro Motors Premiumイメージ

レビンとトレノを語る上で絶対に欠かせないのが、両車のアイデンティティそのものである伝説の名機「2T-G型エンジン」です。

このエンジンの存在こそが、TE27を単なるスポーティーカーではなく、サーキットのホモロゲーションモデル(競技用ベース車両)の域にまで高めました。

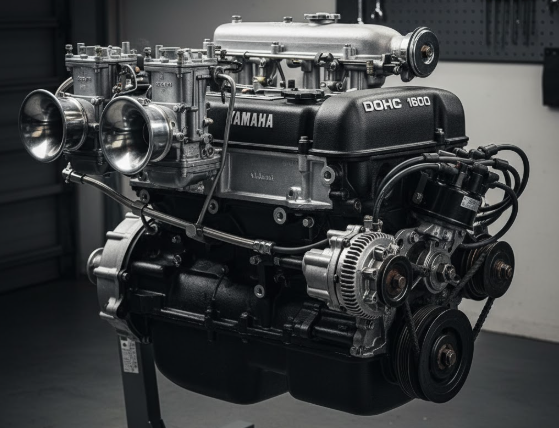

このエンジンの開発は、トヨタ2000GTの開発でもタッグを組んだヤマハ発動機株式会社との共同作業によって行われました。

トヨタが設計したシリンダーブロックに、ヤマハ発動機が開発した高性能なDOHC(ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト)ヘッドを組み合わせるという手法で、量産性と高性能を両立させたのです。

DOHCは「夢のメカニズム」だった

現代では当たり前のDOHCですが、1970年代初頭においては、一部のレーシングカーや高級スポーツカーにしか採用されない「夢のメカニズム」でした。

それを大衆車ベースのTE27に搭載したことは、極めて画期的な出来事だったのです。

2T-G型エンジンの詳細スペック

- 形式:水冷直列4気筒 DOHC 8バルブ

- 排気量:1,588cc

- 燃料供給装置:三国工業製ソレックス型ツインキャブレター(40PHH)

- 最高出力:115ps / 6,400rpm

- 最大トルク:14.5kgm / 5,200rpm

- 圧縮比:9.8:1

わずか855kg(レビン)の軽量な車体に115馬力のエンジン。そのパワーウェイトレシオは約7.43kg/psとなり、鋭い加速性能を実現しました。

自動車専門誌のテストでは、0-400m加速で16.1秒という、格上の日産・スカイラインGT-Rに肉薄するタイムを記録。

GT-RのS20型エンジンが非常にデリケートで維持が難しかったのに対し、2T-G型は比較的頑丈で安定した性能を発揮できたため、プライベーター(個人参加のレーサー)からも絶大な支持を集めました。

当時の人気はレビンとトレノどっち?

「結局、当時はレビンとトレノ、どちらの人気が高かったのか?」という問いは、長年のファンの間でも議論されるテーマです。

しかし、販売台数のデータが明確でないこと、そして性能が全く同一であることから、この問いに優劣で答えることはできません。

人気を左右したのは、純粋に「デザインの好み」と「モータースポーツでの活躍イメージ」でした。特に、TE27がその名を世界に轟かせたのは、ラリー競技の舞台でした。

特筆すべきは、1973年の世界ラリー選手権(WRC)第11戦、アメリカで開催された「プレス・オン・リガードレス・ラリー」での歴史的勝利です。

これにより、TE27はトヨタに史上初のWRC優勝をもたらしました。この快挙は、レビン/トレノというブランドに「世界を制したラリーカー」という強力な付加価値を与え、その人気を不動のものにしたのです。(参考:TOYOTA GAZOO Racing WRC活動の歴史)

ラリーフィールドでは「スプリンタートレノ」の名前で参戦することが多かったため、よりスパルタンで競技志向のイメージをトレノに抱くファンも少なくありません。

一方で、レビンはよりストリートを意識したスマートなデザインで、幅広い層から支持を集めました。

結論として、どちらかが一方的に人気だったわけではなく、トヨタの戦略通り、異なる個性を持つ2台が、それぞれのファン層を確立していたと言うのが最も正確な表現でしょう。

実際のTE27オーナーからの評価

Retro Motors Premiumイメージ

誕生から半世紀以上を経た今、TE27はどのような評価を受けているのでしょうか。

現代のオーナーたちの声に耳を傾けると、この車が持つ唯一無二の魅力と、避けては通れない苦労の両面が見えてきます。

ポジティブな評価:「操る喜びに満ちている」

多くのオーナーが口を揃えるのが、現代の車では決して味わえないダイレクトな操縦感覚です。

パワーステアリングも、ABSも、電子制御も存在しない世界。ドライバーの操作が、一切のフィルターを通さずにマシンの挙動に直結します。

特に「キャブレターが空気を吸い込む『コォーッ』という吸気音を聞きながら高回転まで回す時の高揚感は麻薬的」「軽量ボディならではの、コーナーをヒラリと舞うような感覚がたまらない」といった声は、TE27の走りの本質を物語っています。

ネガティブな評価:「付き合うには覚悟が必要」

一方で、その維持には相応の覚悟と手間が必要です。

「純正部品はほぼ廃盤。部品取り車は必須」「夏場の渋滞はオーバーヒートとの戦い」「電装系が弱く、突然のトラブルは日常茶飯事」など、旧車ならではの苦労は絶えません。

快適装備も皆無なため、ファミリーカーとしての使用は非現実的です。

しかし、興味深いことに、多くのオーナーはこれらの苦労を「手間のかかる可愛い相棒との対話」と捉え、そのプロセス自体を楽しんでいるようです。

TE27レビンとトレノ、違いを超えた現代の価値とは

- te27レビンとトレノの中古相場

- TE27の維持費・税金とフルレストア費用

- 参考になるTE27のカスタム事例

- 信頼できるte27専門店の探し方

- まとめ:te27レビンとトレノの違いの本質

TE27レビンとトレノの中古相場

TE27は、日本の旧車市場において「ブルーチップ(優良株)」と見なされる一台であり、その資産価値は年々上昇の一途を辿っています。

購入を検討する際には、まず現在の市場価格を正確に把握することが極めて重要です。

2025年現在、オリジナルの2T-Gエンジンを搭載し、内外装の状態が良好で、大きな修復歴がない車両の場合、中古車市場での価格はおおよそ500万円から700万円が中心的な価格帯となっています。

これは数年前と比較しても大幅な上昇であり、今後もこの傾向が続くと予想されます。

この価格高騰の背景には、国内の旧車ブームに加え、世界的なJDM(日本製スポーツカー)人気の影響が大きくあります。特に北米市場からの需要が価格を押し上げている一因です。

購入時に必ずチェックすべきポイント

市場には、1,000万円を超えるプライスが付くフルレストア済みの極上車が存在する一方で、安価な車両には注意が必要です。

特に、廉価グレードの「レビンJ/トレノJ」や標準クーペをベースに、オーバーフェンダーなどを後付けして「TE27仕様」に改造した車両も流通しています。

購入前には必ず車台番号を確認し、正規のTE27であるかを見極める必要があります。

また、長年の経年劣化によるボディの錆は最大の弱点です。フロアパネルやサイドシル、フェンダーの付け根などは入念にチェックしましょう。

TE27の維持費・税金とフルレストア費用

憧れのTE27を手に入れた後、現実的に向き合わなければならないのが維持費です。

50年以上前の旧車であるTE27には、現代の車にはない特有の費用がかかることを理解しておく必要があります。

避けては通れない税金の重課

まず、税金面での負担が大きくなります。新規登録から13年を経過したガソリン車は、環境負荷が大きいと見なされ、税金が重課されます。

- 自動車税(種別割):TE27の排気量(1,588cc)は1.5L超~2.0L以下の区分に該当し、通常36,000円のところが約15%重課され、年間45,400円となります。

- 自動車重量税:こちらも18年経過で重課対象となり、車検時に納付する金額が大きくなります。

これらの税制度については、国土交通省のウェブサイトで詳細を確認することができます。

メンテナンス費用とフルレストア

税金以上に考慮すべきが、メンテナンス費用です。

キャブレターの定期的な同調、点火系の調整、各種オイル類の頻繁な交換など、常に良好なコンディションを保つためには、年間で最低でも10万円~30万円程度の予算を見ておくのが賢明です。

これに加えて、予期せぬ故障による突発的な出費も覚悟しておく必要があります。

フルレストアという選択肢

もし、ボディの錆を根本から断ち切り、エンジンや駆動系、内装に至るまで新車同様の状態に蘇らせる「フルレストア」を行う場合、その費用は最低でも400万円以上、車両の状態やどこまで拘るかによっては、車両購入価格を遥かに上回ることも珍しくありません。

時間も費用も膨大にかかりますが、後世にこの名車を受け継いでいくための、究極の愛情表現と言えるでしょう。

参考になるTE27のカスタム事例

TE27を自分だけの特別な一台に育て上げる「カスタム」は、オーナーにとって最大の楽しみの一つです。

そのアプローチは多種多様ですが、主流となるのは「オリジナル尊重派」と「パフォーマンス向上派」の2つのスタイルです。

王道を往く「当時仕様(オリジナル尊重派)」

これは、TE27が最も輝いていた70年代のレースシーンやストリートの雰囲気を再現するスタイルです。

エクステリアでは、ホイールを「トムス井桁」「ハヤシレーシング」「RSワタナベ」といった当時の定番ホイールに交換するのが第一歩。

内装には、体を確実にホールドするレカロ製のバケットシートや、握り心地の良いナルディやモモのステアリングを装着。

あくまで車両本来の美しいフォルムや雰囲気を尊重しつつ、当時のレーシングパーツでさりげなく高性能を主張するのがこのスタイルの魅力です。

現代技術で走りを磨く「パフォーマンス向上派」

こちらは、オリジナルの見た目は極力維持しながら、現代の技術を取り入れて走行性能や信頼性、快適性を向上させる、いわゆる「レストモッド」と呼ばれるスタイルです。

具体的には、以下のようなカスタムが挙げられます。

- 点火系のアップデート:不安定になりがちなポイント式点火から、信頼性の高いフルトラ(トランジスタ)式やCDI(キャパシター・ディスチャージド・イグニッション)に変更。

- 足回りの強化:現代のタイヤ性能に合わせて、サスペンションを車高調整式に変更し、ブレーキもより強力なものに換装。

- 快適装備の追加:後付けのエアコンキットを装着し、夏場でも快適なドライブを可能にする。

カスタムを楽しむ上での注意点

どのようなカスタムを行うにせよ、保安基準に適合していることが大前提です。

過度な改造は車検に通らないだけでなく、安全性を損なう危険もあります。

カスタムプランを立てる際は、必ず信頼できる専門ショップと相談しながら進めましょう。

信頼できるTE27専門店の探し方

50年以上前の旧車であるTE27と、末永く安心して付き合っていくためには、主治医となってくれる信頼できる専門店の存在が何よりも重要です。

車両購入から日々のメンテナンス、そして万が一のトラブル対応まで、あなたのカーライフを全面的にサポートしてくれる心強いパートナーとなるでしょう。

しかし、キャブレターの調整や旧車特有のトラブルシューティングなど、専門的な知識と経験がなければTE27を適切に整備することはできません。

一般的な整備工場では対応が難しいのが現実です。では、どうすれば本当に信頼できる専門店を見つけられるのでしょうか。

失敗しない専門店の探し方 3つの鉄則

- オーナーの「生の声」に勝る情報なし

最も確実なのは、実際にTE27を所有している他のオーナーから情報を得ることです。地域のオーナーズクラブやSNS上のコミュニティに参加し、評判の良いショップを推薦してもらうのが一番の近道。そこでは、ウェブサイトには載っていない、リアルな評判を聞くことができます。 - イベントに足を運び、自分の目で確かめる

旧車関連のミーティングやショーには、多くの専門店がデモカーを展示しています。車両の仕上がり具合を自分の目で直接確認し、スタッフと話すことで、そのショップの技術力、知識レベル、そして何より「TE27への愛情」を肌で感じ取ることができます。 - WEBサイトから「仕事の流儀」を読み解く

専門店のWEBサイトやブログは情報の宝庫です。これまでに手掛けたTE27のレストア事例や、日々の作業内容が詳細に綴られているかを確認しましょう。特に、どのような問題を、どのような工程で解決したのかが具体的に書かれているショップは、高い技術力と誠実な姿勢を持っている可能性が高いと言えます。

良い専門店との出会いは、あなたのTE27ライフを何倍にも豊かにしてくれます。

いくつかの候補をリストアップし、実際に足を運んで自分の目で確かめる手間を惜しまないでください。

まとめ:TE27レビンとトレノの違いの本質

最後に、この記事で解説してきたTE27レビンとトレノに関する要点をリスト形式で総括します。

- TE27レビンとトレノの最大の違いは外装デザイン

- レビンは水平基調、トレノは十字やハニカムのグリルが特徴

- 心臓部は両車共通の名機2T-G型DOHCエンジン

- 1.6リッターから115馬力を発生させる高性能ユニットだった

- レビンはカローラ店、トレノはオート店という販売チャネルの違いがあった

- 名前の由来はレビンが「稲妻」、トレノが「雷鳴」

- 性能は同じなため当時の人気は完全に好みの問題だった

- 現代の中古車相場は500万円から700万円以上が目安

- フルレストアされた極上車は1000万円を超えることもある

- 自動車税は重課対象となり維持費は現代の車より高額

- 純正部品の確保が維持していく上での最大の課題となる

- カスタムは当時仕様から現代的なアップデートまで様々

- 購入や維持には信頼できる専門店の存在が不可欠

- 専門店探しはオーナーからの情報収集が最も有効

- 最終的にどちらを選ぶかはエクステリアの「顔」の好み次第

-

-

シビック乗ってる人イメージは2つ?タイプRと標準像

こんにちは。レトロモーターズプレミアム 運営者の「旧車ブロガーD」です。 シビックについて調べると、「シビック 乗ってる人 イメージ」という言葉が気になりますよね。かつては「走り屋」のイメージが強かっ ...

続きを見る