ホンダが誇る伝説のスーパースポーツ、NSX。その輝かしい歴史の中でも、特に異彩を放ち、純粋な速さだけを追い求めた孤高の存在がNSX タイプSゼロです。

「NSX タイプSゼロ とは一体どんな車なのか?」という基本的な疑問から、その刺激的な誕生の背景、そしてコレクターズアイテムとしての価値を決定づける極めて少ない生産台数に至るまで、このモデルは多くの謎と抗いがたい魅力に満ちています。

この記事では、しばしば比較されるNSX タイプSや伝説の初代タイプRとの決定的な違いを、スペックと哲学の両面から明確にします。

さらに、NSX タイプRとの見た目の違いにも細かく触れながら、その核心に深く迫ります。心臓部であるNSX タイプSゼロ専用のエンジンセッティングや、過去の資産を巧みに昇華させた足回りの秘密、そして同時代のライバルであったNSX GT-Rとの速さの比較を通じて、NSX タイプSゼロが持つ、他の追随を許さない驚異的なサーキット性能を解き明かします。

もちろん、気になる当時の新車価格から、現在では天文学的とも言える中古相場、そして幸運にも入手機会を得た際の賢い中古車の選び方、さらには所有する上で避けては通れない現実的な維持費に至るまで、オーナーになるために必要な情報を、深く、そして網羅的に解説していきます。

- NSX タイプSゼロの基本的な概要と歴史

- タイプSやタイプRとの具体的な違い

- サーキット性能を支えるエンジンや足回りの詳細

- 中古車相場からオーナーになるための維持費まで

NSX タイプszeroの伝説と本質に迫る

- そもそもNSX タイプSゼロ とは何か

- NSX タイプSゼロ 誕生の背景を紐解く

- 決定的なNSX タイプSとタイプRの違い

- NSX タイプRとの見た目の違いはどこか

- 走りの核となるNSX タイプSゼロ エンジン

- 軽量化を支えるNSX タイプSゼロの足回り

そもそもNSX タイプSゼロ とは何か

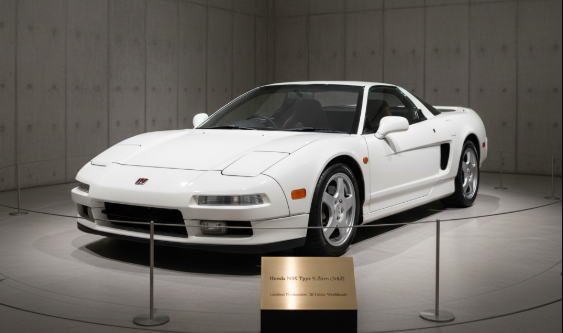

Retro Motors Premiumイメージ

NSX タイプSゼロとは、1997年2月に行われたマイナーチェンジで登場したNA2型NSXのラインナップにおいて、サーキットでのラップタイム短縮という一点のみに全ての焦点を当てて開発された、最も純粋な特別仕様モデルです。

そのストイックな車名「ゼロ」は、快適性に関わる装備を一切排除した「快適性ゼロ」、そして速さを追求する上でのいかなる「妥協ゼロ」という、開発陣の固い決意を明確に示しています。

伝説的な初代NSX-R(NA1型)が1995年に生産を終了した後、ホンダのラインナップには最も熱心なスポーツ走行愛好家の期待に応える究極の選択肢が不在でした。タイプSゼロは、その空白を埋めるだけでなく、思想をさらに先鋭化させた存在として市場に投入されたのです。

しかし、このモデルを単なるNSX-Rの後継と考えるのは早計です。

タイプSゼロは、排気量を3.0Lから3.2Lへと拡大し、6速マニュアルトランスミッションが与えられた新しいパワートレインをベースに、さらなる徹底的な軽量化とサーキットに特化した専用セッティングを施すことで、初代NSX-Rをも上回る圧倒的な走行性能を獲得しました。

具体的には、エアコン、オーディオ、パワーステアリング、エアバッグ、遮音材といった、現代の車では考えられない数々の装備を自ら捨て去りました。

その目的はただ一つ、ドライバーとマシン、そして路面との間にある介在物を極限まで減らし、濃密な対話を通じてマシンを操るという、根源的な喜びを追求するためでした。まさに「公道を走れるレーシングカー」と呼ぶにふさわしいピュアスポーツカーなのです。

一般的なスポーツモデルである「タイプS」が、快適性を維持しつつワインディングロードを楽しく走るためのモデルだとすれば、「タイプSゼロ」は快適性を完全に度外視し、サーキットという閉鎖された空間で最高のパフォーマンスを発揮するために生まれた、全く異なる哲学を持つ一台と言えますね。

NSX タイプSゼロ 誕生の背景を紐解く

Retro Motors Premiumイメージ

NSX タイプSゼロの誕生秘話を深く理解するには、1990年にデビューした初代NSXが掲げた「快適F1」という、当時としては革命的だったコンセプトまで遡る必要があります。

NSXは、それまでの気難しいスーパーカーの常識を覆し、圧倒的なパフォーマンスと日常的に使用できる快適性・信頼性を両立させた画期的なモデルでした。

しかし、その非の打ち所がない完成度の高さゆえに、一部のモータージャージャーナリストや純粋主義者からは「隙がなさすぎて面白みに欠ける」「もっと過激な刺激が足りない」という評価も受けていたのです。

その声にホンダが最初に応えたのが、1992年に登場した初代NSX-R(NA1型)でした。快適装備を徹底的に剥ぎ取り、足回りを締め上げることで、NSXの持つポテンシャルをサーキットで解放したこのモデルは、伝説となりました。

そして1997年、NSXは3.2Lエンジンと6速マニュアルトランスミッションという、デビュー以来最大の進化を遂げます。このタイミングで既に生産を終えていたNSX-Rの不在は、最もハードな走りを求める顧客層にとって、埋めがたい大きな空白となっていました。

ホンダはこの空白をただ埋めるのではなく、より強力になったNA2プラットフォームをベースに、NSX-Rの思想をさらに過激に、純粋に昇華させることを決意します。それがNSX タイプSゼロの開発へと直結しました。

実際に当時の本田技研工業の公式ファクトブックには、「タイプRがなくなった事を受けてサーキット走行を志向する人に向け設定した」と明確に記されており、タイプSゼロが明確な戦略と目的を持って市場に投入された、ホンダの純粋主義が生んだ必然の結晶であったことがわかります。

開発陣の哲学「赤派 vs シルバー派」

NSXの開発チーム内には、快適装備を排除してでも速さを追求する純粋主義者の「赤派」と、電子制御を駆使して快適で安全な高性能車を目指す「シルバー派」が存在したと言われています。タイプSゼロは、疑いようもなく「赤派」の思想が最も色濃く反映された傑作です。

決定的なNSX タイプSとタイプRの違い

Retro Motors Premiumイメージ

NSXの高性能グレードとして、しばしば混同されがちなのが「タイプS」「タイプR」、そして「タイプSゼロ」です。これらは見た目やコンセプトが似ている部分もありますが、その目的と成り立ち、そしてパフォーマンスは全く異なります。

結論から言うと、これらのモデルを分ける最も大きな違いは、①ベースとなった車両の世代(NA1かNA2か)、②追求した性能の方向性(ワインディングかサーキットか)、③快適性への考え方(維持か完全排除か)の3点に集約されます。

- NSX-R (NA1):1992年登場。3.0Lエンジンと5速MTを搭載した初期型(NA1)がベース。「刺激が足りない」という評価へのアンサーとして、快適性を捨て、ピュアな運動性能を追求した「元祖」スパルタンモデルです。

- タイプS (NA2):1997年登場。3.2Lエンジンと6速MTを搭載した後期型(NA2)がベース。エアコンやオーディオなどの快適装備は維持しつつ、専用の足回りやエアロパーツを装備し「ワインディングロードでの操る楽しさ」を追求したスポーツグレードです。

- タイプSゼロ (NA2):タイプSと同時に登場。同じく後期型(NA2)がベースですが、快適装備を完全に排除し、徹底的な軽量化(-96kg)を施して「サーキットでのラップタイム短縮」のみを絶対的な価値とした最も過激なモデルです。

この関係性を整理すると、NSX-Rが「元祖ピュアスポーツ」であるのに対し、タイプSは「快適性を両立させた大人のスポーツグレード」、そしてタイプSゼロは「Rの思想を、よりパワフルなNA2プラットフォームでさらに先鋭化させた究極のサーキットスペシャル」となります。

特にタイプSゼロは、Rですら装備していたパワーステアリングまで取り払うなど、その徹底ぶりはR以上とも言えるでしょう。

【詳細比較】NSX 高性能グレードによる方向性の違い

| グレード | ベース車両 | エンジン/MT | 主な目的 | 快適装備 | 車両重量 |

|---|---|---|---|---|---|

| NSX-R | NA1型 (前期) | 3.0L / 5MT | ピュアな運動性能の追求 | 大幅削減 | 1,230kg |

| タイプS | NA2型 (後期) | 3.2L / 6MT | ワインディングでの楽しさ | 標準装備 | 1,320kg |

| タイプSゼロ | NA2型 (後期) | 3.2L / 6MT | サーキットでの速さの追求 | 完全排除 | 1,270kg |

NSX タイプRとの見た目の違いはどこか

NSX タイプSゼロと初代NSX-Rは、どちらも標準モデルとは一線を画すスパルタンなエクステリアとインテリアを持っていますが、注意深く観察するといくつかの明確な違いが存在します。これらの相違点は、主にベース車両であるNA1型(前期)とNA2型(後期)の違いに由来するものです。

最も識別しやすいポイントは、やはりホイールのデザインとサイズです。

初代NSX-Rは、エンケイ社製の前後16インチ7本スポーク鍛造アルミホイールがアイコンでした。ホンダのレーシングスピリットを象徴するチャンピオンシップホワイトに塗装され、多くのファンにとって憧れの的でした。

一方、タイプSゼロは、よりモダンなデザインのBBS社製鍛造アルミホイールを装着しています。さらに重要なのはサイズで、NA2型の特性に合わせてフロント16インチ、リア17インチへとリアが大径化されており、見た目の迫力と走行性能の両面で進化しています。

エクステリアとインテリアにおける、その他の細かな違いは以下の通りです。

- フロントバンパー:両モデルとも専用デザインですが、ベースとなるNA1とNA2のバンパー形状が異なるため、細部のデザインが異なります。

- エンジンメンテナンスリッド:どちらのモデルもノーマルのガラス製から軽量なアルミ製メッシュタイプに変更されていますが、タイプSゼロの方がより大きな開口部を持つデザインとなっています。これはNA2型のラジエーター容量増大に伴う冷却性能向上の要求に応えるためです。

- 内装デザイン:タイプSゼロはNA2の内装デザイン(主にセンターコンソールの意匠)をベースに、専用のカーボンファイバー製レカロ社製フルバケットシート、エアバッグを廃したMOMO社製ステアリング、そして象徴的なチタン削り出しシフトノブが装備されています。NSX-Rも同様のコンセプトのパーツを備えますが、内装全体のデザインはNA1のものです。

本物かどうかの最終確認は必須

見た目での判別は専門家でも難しい場合があり、レプリカ車両の存在も否定できません。最も確実なのは、車検証に記載されている車台番号からグレードを照会することです。

ホンダが公式に提供している「四輪グレード検索サービス」を利用すれば、その車両が工場出荷時に本物のタイプSゼロであったかをオンラインで確認できます。高額な取引となるため、この確認は絶対に欠かせません。

走りの核となるNSX タイプSゼロ エンジン

Retro Motors Premiumイメージ

NSX タイプSゼロの心臓部には、熟練工による手組みで生産された珠玉のエンジン、C32B型 3.2L V型6気筒DOHC VTECエンジンが搭載されています。このエンジンは、1997年のマイナーチェンジでNSXのMTモデルにのみ与えられた、特別なパワーユニットです。

C32Bエンジンは、それまでの3.0L C30A型からボアを3mm拡大し、排気量を3,179ccへとスープアップ。日本国内の自主規制値があったため最高出力こそ280PSで変わりませんが、その発生回転数は7,300rpmと高回転化され、最大トルクは31.0kgmへと大幅に向上しています。

このトルクアップは、特にサーキットのタイトコーナーからの立ち上がり加速などで強力な武器となり、NA2プラットフォームの速さを決定づける重要な要素でした。

C32B型エンジンスペック

- 種類: 水冷V型6気筒 DOHC VTEC 24バルブ

- 総排気量: 3,179 cc

- 最高出力: 280 PS / 7,300 rpm

- 最大トルク: 31.0 kgm (304 Nm) / 5,300 rpm

しかし、タイプSゼロのパワートレインで真に注目すべきは、カタログスペックそのものよりも、速さを追求するための哲学的なパーツ選択にあります。

トランスミッションは、加速性能を高めるためにクロスレシオ化された6速MTが組み合わされます。

そしてクラッチには、後期型の上質なフィーリングを持つ標準のデュアルマスフライホイール付きではなく、あえて旧型の5速MT用に設定されていた、より軽量で慣性モーメントの小さいツインディスククラッチが流用されました。

これは、シフトチェンジ時のわずかな快適性を犠牲にしてでも、エンジンレスポンスの鋭さとダイレクトな操作感を優先した結果であり、タイプSゼロというモデルの妥協なき哲学を最も雄弁に物語っている部分と言えるでしょう。

軽量化を支えるNSX タイプSゼロの足回り

Retro Motors Premiumイメージ

NSX タイプSゼロが示す、まるでカミソリのような鋭いコーナリング性能は、その徹底した軽量化と、サーキット走行のみを見据えて研ぎ澄まされた専用設計の足回りによって実現されています。開発陣は、コンマ1秒でも速いラップタイムを削り出すために、NSXが持つ歴史の引き出しの中から最良のパーツを厳選し、組み合わせるというアプローチを採りました。

サスペンションの基本骨格は、サーキット性能において既に伝説的な評価を得ていた初代NSX-R(NA1)のハードなセッティングが流用されています。

これは、何千時間ものテストを経て完成の域にあったNA1-Rのサスペンションが、よりパワフルになったNA2プラットフォームにおいても最適解であると開発陣が判断したためです。

ただし、これは単なる過去の部品の再利用ではありません。リアのスタビライザーはNA2のタイプSと同じ、より径の太いものを意図的に組み合わせました。これにより、3.2L化によるトルク増大に対応し、コーナリング時のリアの安定性を確保しつつ、全体のハンドリングバランスを極めて高い次元で精密に再調整しているのです。

この、新旧モデルの最良の部分を組み合わせる「グレイテスト・ヒッツ」的なアプローチは、タイプSゼロが単なる部品の剥ぎ取りによる安易な軽量化モデルではないことを示しています。

それは、NSXというプラットフォームの歴史と特性を誰よりも深く理解したエンジニアが、明確な動的目標(=サーキットでの速さ)に向かって、各部品を意図的にキュレーション(選別・構成)した結果なのです。

覚悟を要するノンアシストステアリング

タイプSゼロは、ドライバーへのフィードバックを最優先するため、パワーステアリングが装備されていません。

これにより、路面の微細な凹凸やタイヤのグリップ状況が、まるで自分の手のひらのようにダイレクトに伝わります。

しかしその代償として、駐車場での据え切りや低速走行時のステアリング操作は非常に重くなります。現代の電動パワーステアリングに慣れたドライバーにとっては、その重さと情報量の多さに、最初は戸惑いを覚えるかもしれません。

NSX タイプszeroの現在と未来の価値

- 驚異的なNSX タイプSゼロのサーキット性能

- 希少なNSX タイプSゼロの生産台数

- NSX タイプSゼロの中古相場と価格動向

- NSX タイプSゼロ中古車の選び方と注意点

- NSX タイプSゼロのリアルな維持費を解説

- 総括:nsx タイプszeroは特別な存在

驚異的なNSX タイプSゼロのサーキット性能

Retro Motors Premiumイメージ

NSX タイプSゼロの功績と実力を語る上で、最も雄弁で象徴的な事実が、モータースポーツの聖地・鈴鹿サーキットで記録されたラップタイムです。このマシンは、それまで絶対的なベンチマークとして伝説の域にあった初代NSX-R(NA1)が記録したタイムを、実に1.5秒も短縮するという、誰もが驚く圧倒的なパフォーマンスを見せつけたのです。

わずか1.5秒、しかしサーキットにおけるこのタイム差は、天と地ほどの違いを意味します。そして、この差は単にエンジン排気量が200cc増えたことだけでは到底説明がつきません。

最大の要因は、標準のクーペ(パワステレス仕様)からマイナス96kgという、常軌を逸した徹底的な軽量化にありました。車重が軽くなることで、あらゆる運動性能が劇的に向上します。具体的には以下の通りです。

- 加速性能:パワーウェイトレシオが向上し、直線での到達速度が上がる。

- ブレーキング性能:運動エネルギーが減るため、より短い距離で減速でき、コーナーの奥まで突っ込める。

- コーナリング性能:慣性モーメントが低減し、よりシャープに、そして速くコーナーを駆け抜けられる。

- タイヤへの負荷:タイヤへの負担が減り、ラップを重ねても安定したパフォーマンスを維持できる。

パワーウェイトレシオの改善と慣性モーメントの低減が、ラップタイムにどれほど絶大な影響を与えるか。

NSX タイプSゼロの走りは、そのモータースポーツにおける物理法則を、誰の目にも明らかな形で、そしてタイムという動かぬ証拠をもって証明したのです。

これは、開発責任者である上原繁氏が常に口にしていた「軽さは七難隠す」というスポーツカー作りの哲学が、ストップウォッチという最も客観的で冷徹な指標によって完璧に証明された歴史的瞬間でした。

同時代のライバルとして、日産はR33型スカイラインGT-Rで鈴鹿8分切りを目指す「マイナス21秒ロマン」という壮大な目標を掲げていました。

ターボと4WDで武装したGT-Rに対し、自然吸気エンジンとMRレイアウトのNSXが、軽量化という最も純粋なアプローチでここまで圧倒的な速さを示したことは、日本のスポーツカー史において非常に興味深い対比ですね。

希少なNSX タイプSゼロの生産台数

Retro Motors Premiumイメージ

NSX タイプSゼロの伝説を、神話の領域にまで高めている最大の要因が、その極端なまでの希少性です。

その正確な生産台数についてはいくつかの説が存在し、今なお議論の対象となっていますが、最も信頼性の高い情報源や海外の専門ディーラーの情報によれば、1997年から2001年の約5年間にわたって生産されたのは、世界でわずか30台程度であったと言われています。

日本の自動車メディアの一部では「14台」という、さらに少ない衝撃的な数字が伝えられることもあります。

正確な公式発表がないため断定はできませんが、どちらの数字が正しかったとしても、その絶対数が極めて少なく、市場でお目にかかることがまずない「幻のモデル」であることに変わりはありません。

この意図的なまでの生産台数の少なさは、タイプSゼロが決して販売台数を追うための量販モデルではなかったことを明確に物語っています。

この車は、ホンダの技術力と、走りに対する純粋な情熱の象徴として、その存在そのものに価値があったのです。そしてその思惑通り、現在ではこの希少性がコレクターズアイテムとしての価値を際限なく押し上げ、中古車市場での価格を決定づける最大の要因となっています。

NSX タイプSゼロの中古相場と価格動向

2025年現在、NSX タイプSゼロの現在の中古車相場は、もはや一般的な中古車価格の物差しでは到底測ることができない、異次元の領域に達しています。

アメリカの「25年ルール」解禁などを背景とした世界的なJDM(日本製スポーツカー)ブームの影響で、第一世代NSX全体の価格が歴史的な高騰を見せていますが、その中でもタイプSゼロはピラミッドの頂点に君臨する別格の存在です。

まず、大前提として、NSX タイプSゼロが一般的な中古車情報サイトや販売店の店頭に並ぶことは、ほぼ皆無と言っていいでしょう。

その取引の多くは、世界中のコレクターやブローカー間でのプライベートな交渉、あるいはサザビーズやRMオークションズといった世界的なオークションハウスを通じて行われるため、公な「相場」というものは実質的に形成されにくいのが実情です。

参考として、標準的な後期型NSXタイプSですら3,000万円~4,000万円、状態によってはそれ以上の価格で取引される事例があることを考えると、タイプSゼロの価値はそれを遥かに、そして圧倒的に上回ると考えられます。

もし、コンディションが良く、オリジナル度の高い個体が市場に現れた場合、その価格は5,000万円というレベルを軽く超え、1億円に迫る、あるいはそれを超えるプライスタグが付けられても何ら不思議ではありません。

その価値はもはや実用的な自動車としてではなく、フェラーリ 250GTOやマクラーレン F1といった歴史的な名車たちと同様に、資産価値を持つ美術品や動く文化遺産に近いものへと昇華しているのです。

NSX タイプSゼロ中古車の選び方と注意点

万が一、NSX タイプSゼロを中古車として購入するという、天文学的な確率の機会に恵まれた場合、一般的な中古車選びとは全く異なる視点と、最大限の警戒心、そして専門的な知識が不可欠になります。

何よりもまず最優先で、そして絶対的に行うべきなのは、その個体が「本物」であるかどうかの確証を得ることです。

標準車をベースに内外装を似せて作られた精巧なレプリカ(仕様変更車)も存在する可能性を常に念頭に置くべきです。前述の通り、車検証に記載されている車台番号を使い、ホンダ公式の「四輪グレード検索サービス」でグレードを必ず照会してください。これが、高額な投資を守るための絶対的な第一歩であり、最低限の義務です。

次に、そして同様に重要なのが、車両のオリジナル度の確認です。タイプSゼロの資産価値は、工場から出荷された状態をどれだけ忠実に維持しているかに大きく左右されます。特に、もはや二度と手に入らないであろう以下の専用部品が、すべてオリジナルの状態で揃っているかは極めて重要です。

価値を左右するオリジナル専用パーツ

- シート:カーボンファイバー製レカロ社製フルバケットシート

- ステアリング:エアバッグが装備されていないMOMO社製ステアリングホイール

- ホイール:専用デザインのBBS社製鍛造アルミホイール

- シフトノブ:一本一本削り出されたチタン製シフトノブ

- その他:メッシュタイプのエンジンリッド、専用サスペンションなど

これらの部品は、現在ではメーカーからの供給も終了しており、一つでも社外品に交換されていたり、欠品していたりすると、車両の価値は数百万、あるいはそれ以上に大きく下がってしまいます。

事故による修復歴の有無や、信頼できる専門店での整備記録が揃っているかの確認はもちろんですが、それ以上に「いかにオリジナル状態を保っているか」が、この車を選ぶ上での絶対的な最優先事項となるのです。

NSX タイプSゼロのリアルな維持費を解説

NSX タイプSゼロを所有し、その唯一無二のコンディションを未来にわたって維持するためには、相応の費用と覚悟が必要です。これはNSXの設計が劣っているという意味では全くなく、25年以上の歳月を経た高性能な工業製品を、最高の状態で維持する上での宿命と言えるでしょう。

まず、基本的な維持費として、自動車税(種別割)が年間51,700円(2025年10月現在、新規登録から13年経過後の重課税率適用時)、そして万が一に備える任意保険料が発生します。車両価値が極めて高いため、車両保険に加入できる保険会社は限られ、保険料も高額になる傾向があります。それに加え、定期的な点検や消耗品の交換費用が必須となります。

特に注意が必要なのは、第一世代NSXに共通する、経年劣化しやすいウィークポイントに関する修理費用です。これらはいつ発生してもおかしくない時限爆弾のようなものだと認識しておくべきです。

NSXにおける高額修理になりがちな要注意ポイント

- ABSユニット:内部のアキュムレーターの経年劣化による故障は、この時代のホンダ車における定番トラブル。ブレーキが効かなくなる危険性も。ユニットASSY交換となると30万円~50万円以上の費用がかかる場合があります。

- パワーウィンドウレギュレーター:ガラスを支える樹脂部品の破損による故障。タイプSゼロにパワーウィンドウはありませんが、NSX全体の弱点として知られています。

- エアコンシステム:コントロールユニット基板のコンデンサー液漏れによる故障。タイプSゼロは非搭載ですが、後付けしている場合は注意が必要です。修理には10万円以上かかることもあります。

エンジン(C32B)自体は非常に堅牢で信頼性が高いことで知られていますが、タイミングベルトの定期交換は絶対に欠かせません。

これはバルブとピストンが干渉するインターフェアレンス・エンジンのため、万が一ベルトが切れればエンジンに致命的なダメージを与え、修理費用は100万円単位になる可能性もあります。予防的な交換でも、部品代と専門的な知識を要する工賃を合わせると20万円~30万円は見ておく必要があるでしょう。

逆説的ですが、タイプSゼロは快適装備が極端に少ないため、標準のNSXよりも故障する可能性のある箇所が少ないというメリットもあります。

しかし、その価値を維持するためには、故障してから直す「対症療法」ではなく、劣化しそうな部品を先回りして交換する「予防メンテナンス」に、惜しみなく費用をかける覚悟と愛情が求められます。

総括:NSXタイプszeroは特別な存在

ホンダ NSX タイプSゼロは、単なる限定車や高性能バージョンという言葉では到底語り尽くせない、極めて哲学的な思想に基づいて生み出された一台です。その本質と、日本の自動車史における不変の価値を、最後にリスト形式でまとめてみましょう。

- NSXタイプSゼロはNA2型NSXの頂点に立つサーキット専用スペシャル

- 快適装備を徹底的に排除し標準車比でマイナス96kgの軽量化を達成

- 車名の「ゼロ」は快適性ゼロと速さへの妥協ゼロを意味する

- 心臓部は熟練工が手組みした3.2L V6のC32B型VTECエンジン

- クラッチは快適性よりダイレクト感を優先し旧型5MT用を流用

- 足回りは伝説的な初代NSX-RのものをベースにNA2用に再チューニング

- 聖地・鈴鹿サーキットで初代NSX-Rのラップタイムを1.5秒更新

- 生産台数は世界でわずか30台程度とされ極めて希少価値が高い

- 中古車市場ではまず見ることがない幻のコレクターズアイテム

- 現在の資産価値は数千万円から1億円を超える可能性も

- 購入検討時はホンダ公式のグレード照会とオリジナルパーツの確認が必須

- ABSユニットなど経年劣化による高額修理のリスクには注意が必要

- パワステ非搭載によるダイレクトな操作性は現代の車では味わえない

- ホンダの純粋な「走りへの情熱」と「技術的自負」が生んだ文化遺産

- まさに日本の自動車史にその名を永遠に刻むべき傑作と言える