「FC3Sの前期と後期の違い」についてお調べですね。1980年代後半から90年代初頭にかけて一世を風靡したマツダ・サバンナRX-7(FC3S)は、今なお多くのファンを魅了する不朽の名車です。

FC3Sの購入を検討する際、誰もが直面するのが「前期型」と「後期型」のどちらを選ぶべきかという問題です。

FC3Sの前期・後期の年式による差は、実は非常に大きく、単なるデザイン変更にとどまりません。

FC3Sの前期・後期の見分け方として、FC3Sの前期テール(横長ブラックアウト)とFC3Sの後期テール(丸型4灯)の違いは有名です。

また、FC3Sの外装の違い、特にバンパー周りやモールの色なども比較的わかりやすい識別点と言えるでしょう。

しかし、FC3Sの内装の違い(メーターやコンソールのデザイン)、そして最も重要なFC3Sのエンジンの違い、すなわち馬力の違いや信頼性については、FC3Sのマイナーチェンジ内容を深く知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、FC3Sのグレードの違い、特に中古市場で人気の高いGT-XとGT-Rの違いや、FC3Sのグレードの見分け方にも具体的に触れていきます。最終的に「FC3Sを買うなら前期と後期どちらが良いのか?」という疑問に対し、後悔しないためのFC3Sの中古車の選び方まで、専門的な視点からあなたの疑問をすべて解消します。

- 前期型と後期型の外観・内装の具体的な違い

- エンジン性能(馬力)と信頼性の決定的な差

- 主要グレード(GT-X、GT-R)の特徴と見分け方

- 購入時に失敗しないための中古車選びのコツ

FC3S前期・後期の違いを徹底比較

- FC3S前期・後期の簡単な見分け方

- 年式とFC3S前期テール・後期テールの違い

- FC3Sの外装の違い:バンパーとモール

- FC3Sの内装の違いはメーター周り?

FC3S前期・後期の簡単な見分け方

Retro Motors Premiumイメージ

FC3S サバンナRX-7の前期型と後期型を瞬時に見分けるための、最も簡単で分かりやすい識別点は「テールランプのデザイン」です。

この部分は、両者の設計思想の違いが最も顕著に表れている箇所と言えます。

街中ですれ違った際や中古車情報サイトの写真で判断する場合、まずはリアビューに注目してください。

- 前期型 (1985年~1989年): テールランプは横長の長方形で、全体がブラックアウト(黒くスモークがかっている)されたデザインが特徴です。これは、当時流行していた「ブラインドルック」とも呼ばれ、80年代のスポーツカーに多く見られるシャープで直線的な印象を与えます。

- 後期型 (1989年~1992年): RX-7のアイコンとして、その血統を決定づけた「丸型4灯式」(通称:アフターバーナーテール)が採用されました。このアイコニックなデザインは、後継の名車FD3Sにも受け継がれ、RX-7のアイデンティティとして確立されました。

もう一つの非常に分かりやすい違いは、「ボディサイドのモール」です。

ドアやフェンダーを走るこのモールの処理で、車両の印象は大きく異なります。

- 前期型: 80年代デザインの象徴ともいえる、太めの黒い樹脂製モールが特徴です。ボディカラーを視覚的に分割し、車体を低く見せる効果がありました。

- 後期型: よりモダンで流麗な外観を求め、モールは滑らかなボディ同色の一体型モールに変更されました。これにより、ボディサイドの凹凸が減り、90年代のデザイントレンドであるフラッシュサーフェス(平滑化)を先取りする形となりました。

年式とFC3S前期テール・後期テールの違い

Retro Motors Premiumイメージ

FC3Sの前期型と後期型は、1989年4月に行われたマイナーチェンジを境に明確に区分されます。

このマイナーチェンジは、車両の型式認定番号にもとづいて区別されることもあります。

- 前期型: 1985年10月 ~ 1989年3月 (通称:I型、II型などと呼ばれることもあります)

- 後期型: 1989年4月 ~ 1992年12月 (通称:III型、IV型、V型などと呼ばれることもあります)

前述の通り、このマイナーチェンジでテールランプのデザインが根本から変更されました。

前期型の横長テールは、ブレーキランプやウインカー、バックランプが一つのユニットに統合されていました。

これに対し、後期型の丸型4灯テールは、外側の2灯がブレーキ/テールランプ、内側の2灯がウインカー(一部グレードや仕様ではバックランプも兼用)という独立した構成になっています。

このデザインは、ジェット戦闘機のアフターバーナーを彷彿とさせることから、ファンの間で「アフターバーナーテール」と呼ばれるようになりました。

この丸型テールは非常に人気が高く、前期型のオーナーが後期型仕様のテールランプユニットに交換するカスタム(通称:後期仕様)も定番となっています。

中古車市場で前期型を探す際は、テールランプだけが後期型に交換されていないかも確認するポイントの一つです。

FC3Sの外装の違い:バンパーとモール

テールランプやモールの他にも、外装には細かな違いが多数存在します。これらも前期・後期を見分ける重要な手がかりとなります。

まず、前後バンパーの形状が異なります。

後期型は前期型に比べてやや丸みを帯びた、ボリューム感のあるデザインに変更されました。

これは単なるデザイン変更だけでなく、空力特性の改善(空気抵抗の低減)も目的としていました。

特にフロントバンパーの開口部(エアインテーク)の形状が異なり、フォグランプの有無やデザインもグレードによって違いがあります。

また、ドアミラーにも違いがあります。

前期型はミラーの付け根部分(ドアに取り付くステー部分)が黒い樹脂のままでしたが、後期型ではミラー全体が完全にボディ同色で塗装され、より統一感のある洗練された見た目になりました。

そして、簡単な見分け方でも触れたボディモールです。

前期型の黒いモールはボディを上下に分割するように見え、視覚的な重心を下げ、引き締まった印象を与えます。

一方、後期型のボディ同色モールは、車体全体の一体感を高め、より滑らかで90年代的な流麗なデザイン言語へと移行していることが明確に分かります。

補足:ホイールデザインの違い

標準装備される純正ホイールのデザインも異なります。

前期型はグレードにより複数のデザイン(例:スポークタイプ、ディッシュタイプなど)がありましたが、後期型ではデザインが刷新され、よりスポーティな5本スポークデザインなどが主流となりました。

ただし、発売から30年以上が経過した中古車市場に出回っている車両の多くは、オーナーの好みによって社外品のアルミホイールに交換されています。

そのため、ホイールデザインだけで前期・後期やグレードを正確に判断するのは難しいかもしれません。

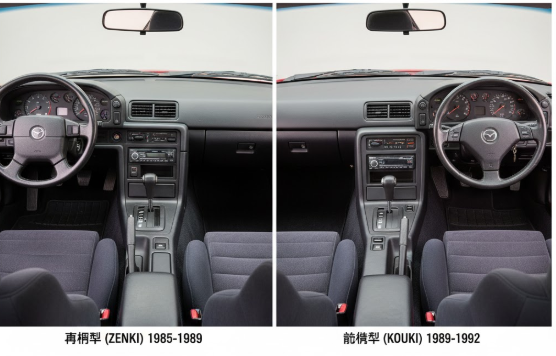

FC3Sの内装の違いはメーター周り?

Retro Motors Premiumイメージ

内装(インテリア)も、後期型で大幅な近代化が図られています。

ドライバーが常に触れ、目にする部分だからこそ、この違いは車両の印象を大きく左右します。

最も大きな変更点は「メータークラスター」と「センターコンソール」のデザインです。

前期型のメータークラスターは、カセットデッキのような角張った直線的なデザインで、いかにも80年代のデジタルガジェットを彷彿とさせるものでした。

対照的に、後期型では人間工学に基づいてデザインが根本から見直されました。

ドライバーの視認性を最優先し、主要なメーター(特に中央のタコメーター)が大きく配置され、他の警告灯なども機能的に整理されました。

全体のデザインも丸みを帯び、よりドライバーを包み込むような一体感のあるコックピットデザインへと進化しています。

エアコンの操作パネルやオーディオスペースが配置されるセンターコンソール周りも、後期型ではスイッチ類の配置が変更され、より直感的で操作しやすく、質感の高いデザインになっています。

その他にも、フロントシートの形状や内装材(ファブリック)の柄も見直されました。

後期型では、シートのホールド性が向上し、素材感もグレードアップしており、全体的に90年代の車としてふさわしい、より洗練された上質な室内空間が演出されています。

走りのFC3S前期・後期の違いを解説

- FC3Sマイナーチェンジ内容の核心

- FC3Sのエンジンと馬力の違いを解説

- FC3Sグレードの違いとGT-X・GT-Rの違い

- FC3Sのグレードの見分け方とは?

- FC3Sの中古車の選び方のポイント

- FC3Sを買うなら前期と後期どちら?

FC3Sマイナーチェンジ内容の核心

1989年4月に行われたマイナーチェンジの核心は、単なる内外装のデザイン変更(フェイスリフト)ではありません。

それは、「13B-T型ロータリーエンジンの根本的な熟成」と「スポーツカーとしての信頼性の大幅な向上」にこそあります。

もちろん、ライバル車(例えば同時期に登場したR32スカイラインなど)に対抗し、90年代の市場でも商品力を維持するために外観の近代化は必須でした。

しかし、マツダがこのタイミングで最も注力したのは、前期型が抱えていたロータリーエンジン特有の技術的な課題を克服し、そのポテンシャルをさらに引き出すことでした。

このマイナーチェンジによって、FC3Sは「意欲的だが荒削りなスポーツカー」から「熟成され、完成度の高いスポーツカー」へと、明確な「深化」を遂げたのです。

次の項目で解説するエンジンと馬力の違い、そして信頼性の劇的な向上こそが、前期型と後期型を分ける最も決定的な要素です。

FC3Sのエンジンと馬力の違いを解説

Retro Motors Premiumイメージ

FC3Sの前期型と後期型では、心臓部である13B-T型ターボエンジンの最高出力とトルクが明確に異なります。

これは、マツダがロータリーエンジンの改良を続けた努力の証です。

| 項目 | 前期型 (1985-1989) | 後期型 (1989-1992) |

|---|---|---|

| 最高出力 | 185 PS / 6,500 rpm | 205 PS / 6,500 rpm |

| 最大トルク | 25.0 kgf·m / 3,500 rpm | 27.5 kgf·m / 3,500 rpm |

| 圧縮比 | 8.5 : 1 | 9.0 : 1 |

このように、後期型は前期型に比べて20PSもの大幅なパワーアップと、トルクの向上を果たしています。

この大幅な性能向上は、単一の改良ではなく、いくつかの重要な技術的改良の積み重ねによって達成されました。

パワーアップを実現した技術改良

- 圧縮比の向上 (8.5 → 9.0): 圧縮比を高めることで熱効率が根本的に改善し、パワーとレスポンス(アクセル操作に対する反応)が向上しました。

- ターボチャージャーの改良: 前期型でも採用されていたツインスクロールターボをさらに改良し、「インディペンデント・ツインスクロールターボ」と称するシステムを導入。各ローターからの排気パルスの干渉をより低減し、全回転域でのレスポンスと過給効率が向上しました。(出典:マツダ技報「ロータリエンジンの構造と歴史」)

- エンジン内部部品の改良: ローターやフライホイールといった回転部品を軽量化し、エンジンの吹け上がりがより鋭くなりました。

- エアフローメーターの変更: 空気の吸入量を測定するセンサーを、従来のフラップ式(吸気抵抗が大きい)から、より近代的で抵抗の少ないメジャリングコア式に変更し、ECU(エンジンコンピュータ)による燃料噴射制御の精度を高めました。

信頼性を決定づけた「MOP」の進化

Retro Motors Premiumイメージ

しかし、20PSの馬力以上に、中古車としてFC3Sを選ぶ上で重要な変更点があります。それは、エンジンの信頼性に関する根本的な対策です。

前期型エンジンには、「カーボンロック」と呼ばれるロータリーエンジン特有の深刻なトラブルがありました。

これは、燃焼室内に溜まった未燃焼ガスやエンジンオイルに由来するカーボン(煤)が、ローターの頂点にあるアペックスシール(レシプロエンジンのピストンリングに相当する気密性を保つ重要部品)に固着し、シールの動きを阻害する現象です。

これにより圧縮不良や始動困難を引き起こし、最悪の場合はエンジンオーバーホールが必要となる、前期型オーナーにとって最大の懸念点でした。

マツダはこの問題を解決するため、後期型でエンジン内部に潤滑オイルを供給するメータリングオイルポンプ(MOP)を、従来の機械式(アクセルワイヤーと連動する単純な方式)から、ECUが制御する電子制御式(ステッピングモーター駆動)へと変更しました。

これにより、エンジンの回転数や負荷、水温といった多様な情報に基づき、必要なオイルの量を必要なタイミングで精密にコントロールできるようになりました。

結果として、前期型で見られた過剰なオイル供給に起因するカーボンの堆積が劇的に抑制されたのです。

この信頼性の飛躍的な向上こそが、後期型の最大のメリットと言っても過言ではありません。

FC3Sグレードの違いとGT-X・GT-Rの違い

Retro Motors Premiumイメージ

FC3Sには、その販売期間を通じて複数のグレードが存在しました。

中古車市場でよく比較対象となるのが、特に後期型において中心的だった「GT-X」と「GT-R」です。この2つのグレードの違いは、主に装備の充実度と、走行性能に直結するパーツの有無にあります。

「GT-R」という名称について

FC3Sに「GT-R」というグレード名があることに驚く方もいるかもしれません。

当時はまだ日産・スカイラインGT-R(R32型)が復活登場する前(R32 GT-Rの登場は1989年8月)だったため、マツダもスポーツグレードの名称として「GT-R」を一般的に使用していました。

FC3Sにおける「GT-R」は、どちらかと言えばベーシックなスポーツグレードという位置づけです。

快適装備や走行に関する専用パーツが簡素化されており(例えばLSDが非装備など)、購入後に自分でカスタムすることを前提としたユーザーにも選ばれました。

一方の「GT-X」は、走りを意識した装備が標準で充実した上位グレードであり、当時最も人気のあるグレードの一つでした。

決定的な違いはLSDとボンネット

GT-XとGT-Rの最も大きな違いは、ビスカス式LSD(リミテッド・スリップ・デフ)の有無です。

LSDは、コーナリング中や滑りやすい路面で左右のタイヤに回転差が生じた際に、駆動力を空転していない方のタイヤへ適切に配分し、車を前に進めるトラクション性能を確保するための重要なパーツです。

- GT-X: ビスカス式LSDを標準装備

- GT-R: LSDは装備なし(オプション設定もなし)

スポーツ走行を少しでも考えるなら、LSDの有無は決定的な差となります。

また、ボンネット(エンジンフード)の素材も異なります。GT-Xには、フロントの重量を少しでも軽くし回頭性を高めるため、軽量なアルミ製ボンネットが採用されていました(一部前期型GT-Xを除く)。

対してGT-Rは標準的なスチール製ボンネットでした。

| 項目 | GT-R (ベーシック) | GT-X (スポーツ上位) |

|---|---|---|

| LSD | なし | あり (ビスカス式) |

| ボンネット | スチール製 | アルミ製 (軽量) |

| ホイール | 15インチ スチールホイール (標準) | 15インチ アルミホイール (標準) |

| オーディオ | ラジオ (標準) | カセットステレオ (標準) |

| リアスポイラー | オプション | 標準装備 (後期型) |

このように、GT-Xは「走り」に関する重要なパーツ(LSD、アルミボンネット、アルミホイール)を最初から標準装備した、非常にコストパフォーマンスの高いグレードだったのです。

FC3Sのグレードの見分け方とは?

車両のグレードを確実に見分けるには、車検証やエンジンルーム内などに設置されているコーションプレート(車体に打刻された車両情報プレート)を確認するのが最も確実です。

コーションプレートにはモデルコードやグレードを示す記号が記載されています。

しかし、外観からもある程度の推測が可能です。

前述のグレード比較表の通り、純正のアルミホイールを装着しているか、スチールホイール(通称:テッチン)かどうかが一つの判断材料になります(GT-Rはスチール、GT-Xはアルミが標準)。また、リアスポイラーの有無なども手がかりになります。

ただし、発売から30年以上が経過したネオクラシックカーであることを、中古車選びでは絶対に忘れてはいけません。

中古車購入時の注意点:外観だけでの判断は危険!

中古車の場合、ホイールやボンネット、LSDなどは、後から社外品に交換されているか、GT-RにGT-Xのパーツを移植する(LSD組み込み、アルミボンネット換装など)といった流用・改造が施されている可能性が非常に高いです。

「アルミホイールを履いているからGT-Xだ」「丸テールだから後期型だ」と安易に判断するのは非常に危険です。(前期型に後期テールを移植しているケースも多いため)

必ず車検証やコーションプレートで元の年式やグレードを確認するようにしてください。

FC3Sの中古車の選び方のポイント

FC3Sを中古車で選ぶ際、最も重要なポイントは「前期型か後期型か」という点、そしてそれ以上に「車両のコンディション(状態)」です。

エンジンの信頼性で選ぶ

ここまで繰り返し解説してきた通り、エンジンの信頼性は後期型が格段に上です。

前期型特有のカーボンロックのリスクは、中古車となってはさらに高まっている可能性があります。

もちろん、前期型でもすでにエンジンがオーバーホール(O/H)済みであったり、後期型の電子制御MOPに換装するなどの対策が施されている優良な車両もあります。

しかし、そうした整備履歴が不明確な場合、基本的には購入後の予期せぬトラブルや高額な修理費用を避けたいのであれば、後期型を選ぶのが賢明な判断です。

修復歴とサビの確認は必須

スポーツカーとしての特性上、過去に事故を起こしている可能性も考慮し、修復歴の有無は必ず確認してください。

軽微な修復(例:バンパー交換、ドアの板金)であれば問題ないケースもありますが、インナーパネルやフレーム(車の骨格)部分にまでダメージが及んでいる車両は、走行性能に深刻な影響(まっすぐ走らない、アライメントが出ない等)が出ることがあります。

また、製造から30年以上が経過した鉄の塊であるため、サビ(錆)の確認も欠かせません。

特にフロア下、フェンダーの裏側(タイヤハウス内)、ジャッキアップポイント周辺、リアゲートの付け根やウェザーストリップ(ゴム枠)の下は、水が溜まりやすくサビが発生しやすいポイントです。購入前にリフトアップして下回りを確認させてもらうのが理想です。

こうした中古車のチェックポイントについては、専門機関のガイドラインも参考にすると良いでしょう。(参考:自動車公正取引協議会「中古車編 上手なクルマの買い方マニュアル」)

専門店での購入が安心ですが、個人売買や一般的な中古車店で購入する場合は、ロータリーエンジンやFC3Sに詳しい整備工場(スペシャルショップ)を事前に見つけておき、購入後のメンテナンス相談ができる体制を整えておくことを強く推奨します。

FC3Sを買うなら前期と後期どちら?

Retro Motors Premiumイメージ

ここまでの情報を総合すると、あなたがFC3Sに何を求めるかで、推奨すべきモデルは変わってきます。

後期型 (1989-1992) がおすすめな人

- ロータリーエンジンの深刻なトラブル(カーボンロック)をできるだけ避けたい

- よりパワフル(205PS)で洗練された走りが欲しい

- 週末のドライブやツーリングを、比較的安心して楽しみたい

- 初めての旧車・ロータリー車として、信頼性も重視する現実的な選択をしたい

前期型 (1885-1989) が選択肢になる人

- どうしても80年代の角張ったデザイン(特に横長テール)が大好きだ

- 購入後にエンジン修理やオーバーホールが必要になる可能性も覚悟の上で乗りたい

- より荒削りな「ドッカンターボ」的な乗り味を体験したい

- 初期投資(車両本体価格)を少しでも抑えたい(ただし、後の修理費で逆転する可能性大)

結論として、FC3Sという車をこれから楽しみたいと考えるほとんどの方には、エンジンの信頼性と性能が格段に向上している後期型を強く推奨します。

中古車市場で前期型と後期型に価格差がある場合、その差額はそのまま「安心して乗るための信頼性と、20PSの性能を買うための費用」と言えるでしょう。

FC3S前期・後期の違いは「深化」の証

この記事では、FC3Sの前期型と後期型の違いについて、外観からエンジンの内部まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- FC3Sは1989年のマイナーチェンジで前期型から後期型へ進化した

- 簡単な見分け方はテールランプ(前期:横長、後期:丸型4灯)

- ボディモールも前期は黒、後期はボディ同色で異なる

- 内装は後期型でメータークラスターやコンソールが近代化された

- 最大の変更点はエンジンと信頼性にある

- 前期型の馬力は185PS

- 後期型の馬力は205PSへと向上

- この差は圧縮比アップやターボ改良によるもの

- 前期型にはカーボンロックという深刻な弱点があった

- 後期型は電子制御MOP採用でこの問題を解決した

- GT-RはベーシックグレードでLSDなし

- GT-XはLSDやアルミボンネットを装備する上位グレード

- 中古車選びではエンジンの信頼性から後期型が推奨される

- 前期型はデザインや価格が魅力だがリスクも伴う

- FC3S前期・後期の違いは単なる外観変更ではなく「深化」である

FC3Sは、前期型も後期型もそれぞれに魅力がある、日本の自動車史に残る名車です。あなたのカーライフに最適な一台を見つけるために、この記事がお役に立てば幸いです。